こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

勤務態度や業務の取り組み方に問題がある従業員に対して、業務改善指導書や業務改善指示書を交付して指導を行いたいが、「具体的に何をどのように書いていいかわからない」など、作成方法について悩む方も多いのではないでしょうか?

業務改善指導書や業務改善指示書を正しく作成して、交付することは、改善すべき点を指導対象となる従業員にわかりやすく具体的に伝えるために重要です。また、懲戒処分や解雇を行う際には、これらの書面は懲戒や解雇の有効性を基礎づける重要な資料となります。特に、懲戒や解雇の有効性をめぐって訴訟になった場合は、業務改善指導書や業務改善指示書の内容を踏まえて、懲戒や解雇の有効性が議論され、内容が適切なものでなければ、裁判所で不利益な評価を受けることになります。

咲くやこの花法律事務所では、勤務態度や業務の取り組み方に問題がある従業員への対応について、企業側の立場でサポートし、解決してきました。これら問題のある従業員への対応は、一つ間違えると大きなトラブルに発展するリスクがあります。指導のつもりがパワハラだと訴えられたり、安易に解雇してしまって不当解雇だと訴えられたりする恐れがあるので、正しい対応が必要です。

この記事では、勤務態度や業務の取り組み方に問題がある従業員への対応の場面で使用する「業務改善指導書」や「業務改善指示書」について、作成の目的や、具体的にどのような内容を記載すれば良いのかなどの書き方について詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、業務改善指導書や指示書の必要性や作成のポイントについて理解し、業務改善の指導を進めていくことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

従業員の問題の程度が大きく、解雇や退職勧奨まで考えなければならないケースでは、解雇や退職勧奨をめぐってトラブルになることも多く、早い段階での弁護士への相談が必要です。

弁護士に相談しないまま、自社の考え方で対応をしてしまうと、指導がパワハラにあたるといわれてしまったり、従業員を解雇した場面で不当解雇であると主張されたりして大きなトラブルになることがあります。

弁護士に相談して、適切な指導の手順や業務改善指導書などの作成について確認しておくことが必要です。咲くやこの花法律事務所では、業務の問題の程度が大きい社員への対応の場面で、事業者の立場に立った専門的なサポートを提供しています。来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能です。お困りの際は早めにご相談ください。

▶参考情報:問題社員対応に関する咲くやこの花法律事務所の実際の解決事例を以下でご紹介していますので、あわせてご参照ください。

・正当な指導をパワハラであると反抗する問題社員に対してメールで指導し退職させるに至った事例

また、その他の解決事例をはじめ、咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関する弁護士への相談サービスの紹介は、以下をご参照ください。

▼業務改善指導など問題社員対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,業務改善指導書(業務改善指示書)とは?

業務改善指導書(業務改善指示書)とは、勤務態度や業務の取り組み方などに問題がある従業員に対して、会社から改善を求める文書です。業務命令に従わない、ハラスメントにあたる言動を繰り返す、勤務態度が不良などの問題がある従業員に対して改善を求める際に使用されます。また、ミスを繰り返す、仕事が著しく遅い等の能力不足が顕著な場合についても、業務改善指導書による指導が行われることがあります。指導書には具体的な問題点と改善の期限や方針などを記載して、対象の従業員に交付します。

2,業務改善指導書はなぜ必要?指示書作成の目的とは?

従業員に対する指導は口頭で行うことが通常でしょう。では、業務改善指導書や業務改善指示書といった書面を作成する目的はどこにあるのでしょうか。業務改善指導書や業務改善指示書を作成する目的としては、以下の点が挙げられます。

- 問題点や改善すべき点を指導対象となる従業員にわかりやすく具体的に伝えるため

- 指導を受けたことやその内容について、指導対象となる従業員と会社との間で認識にずれが生じないようにするため

- これまでの業務の問題点や改善の期限を明確にすることで、口頭での指導よりも従業員に改善の必要性を強く意識付けるため

口頭での指導にとどめるのでなく、正式に書面でも指導されることで、従業員が危機感を持って対応し、勤務態度や行動の改善につながりやすくなります。また、指導の内容を正確に伝えることができます。

そして、業務命令に従わないなどの問題がある従業員に対して、懲戒処分や解雇も視野に入れて対応しなければならない場面では、まず、会社から明確な形で業務命令を出すことが必要です。明確な業務命令がなければ、業務命令違反として懲戒処分や解雇を検討することはできないからです。

問題がある従業員を解雇せざるを得ない場面では、従業員が不当解雇であると主張して会社に対して訴訟を起こすことも想定しておく必要があります。

その場合、会社は、適切な指導をしても問題が改善されなかったことを解雇の理由として主張する必要があります。口頭での指導しかしていないと会社が適切な指導をしたことを証明できません。そのため、こういった場面で従業員とのトラブルに備えて会社が適切な指導をしたことを証拠として残しておくためにも、業務改善指導書を作成しておく必要があります。

3,業務改善指導書や指示書の書き方とは?作成ポイントについて

業務改善指導書や指示書に記載する必要があるのは以下の事項です。

- 指導書の作成日付:いつ指導したのかを明確にするため作成日を明記します。

- 作成者の署名捺印:誰が業務の改善を指導したのかを明確にします。

- 改善すべき事項:対象となる従業員の業務についての問題点を具体的に記載します。本来あるべき業務の水準を示したうえで、現在の業務状況と本来あるべき業務の水準の差を指摘し、改善するべき点を記載します。

- 改善の期限や方法:具体的にいつまでにどのように改善するべきかを記載します。

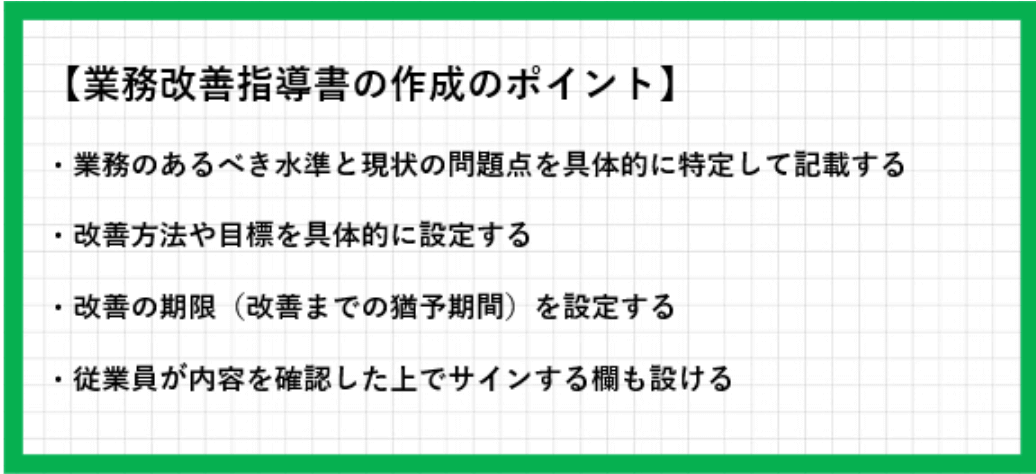

(1)業務改善指導書を作成する際の重要ポイント

このように業務改善指導書は、現在の業務の問題点や改善すべき事項を具体的に特定して記載する必要があります。「遅刻が多い」、「勤務態度が悪い」「協調性が乏しい」などのあいまいな表現や主観的な評価ではなく、問題行動や改善するべき事項について、いつ・どこで・誰が・何を・どうしたかを特定して客観的な事実を記載しましょう。

また、どのように改善するべきか、いつまでに改善するべきか、という点についても明確にする必要があります。具体的な目標や期限を設定することで、改善できたかどうかを後日客観的に判断できるように記載しましょう。

さらに、業務改善指導書は対象となる従業員に一方的に交付するのではなく、面談を設定してその内容を説明することが適切です。また、「指導書の内容を理解し、遵守、改善します。」などと記載した従業員の署名欄を設けて、署名をもらうことで、従業員に改善の必要性をより強く意識させることができます。あわせて、署名により従業員に交付したことについて記録に残すことができます。

4,業務改善指導書・指示書の例文、テンプレート

業務改善指導書の文面の具体例を見ていきましょう。

(1)業務改善指導書の記載例

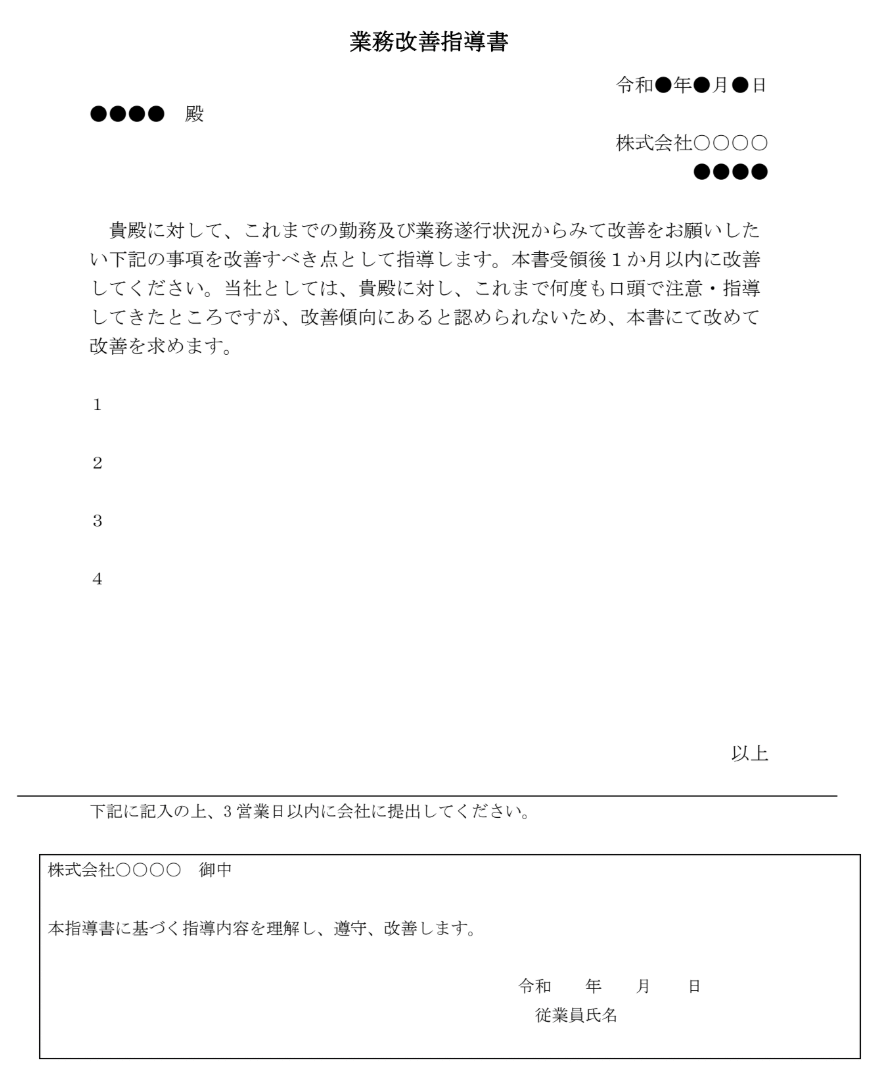

業務改善指導書

貴殿に対して、これまでの勤務及び業務遂行状況について下記の事項を改善すべき点として指導します。本書受領後1か月以内に改善してください。当社としては、貴殿に対し、これまで何度も口頭で注意・指導してきたところですが、改善傾向にあると認められないため、本書にて改めて改善を求めます。

記

1

2

3

株式会社〇〇 御中

本指導書に基づく指導内容を理解し、遵守、改善します。

令和 年 月 日

従業員氏名

改善を求める事項を具体的に特定して記載することが必要です。また、このまま改善がみられないと懲戒処分をすることになる問題行動について指導する場合は、「また、貴殿のかかる行為は、当社就業規則〇条に違反するものです。」などと記載して、従業員に対して就業規則に違反していることを通知しておくとよいでしょう。

さらに、同様の問題について繰り返し指導を受けても改善ができず、雇用を終了することも検討せざるを得ないような場面では、「現在のような業務状況が続く場合は当社として雇用を継続することが困難ですので危機感をもって改善に取り組んでください。」などと追記することも考えられます。

(2)業務改善指導書の簡易版テンプレートのダウンロードはこちら

この業務改善指導書のテンプレート(簡易版)はこちらです。ぜひダウンロードして参考にしてみてください。

5,従業員が業務改善指導書を拒否する場合の対応

従業員によっては、指導書の受け取りを拒否したり、受取の署名を拒否したりすることが考えられます。

会社が一方的に作成した指導書を渡した場合、従業員が内容に納得せず拒否するということが起きやすくなります。受取拒否を防ぐためにも、指導書を作成するにあたって、従業員としっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。

そのように段階を踏んでも従業員が指導書の受け取りを拒否する場合は、あらためて口頭で指導書の内容を説明したうえで、メール等で送付することにより、従業員に指導したことを記録に残すことが必要です。あわせて、会社として、従業員が業務改善指導書の受け取りを拒否した際の、従業員とのやりとりについても記録に残しておくことが必要です。

このような記録は、後日の指導に活用できるほか、懲戒処分や解雇等を行う際にその有効性を根拠づける重要な資料になります。

▶参考情報:問題社員の指導方法については以下の記事で解説しています。こちらもぜひご覧ください。

6,業務改善指導でも改善されずに退職勧奨した事例

業務改善指導によって改善を求めても、改善がされず、雇用を終了する方向で検討せざるを得ないこともあります。その場合、解雇を選択することは、改善指導を経ていたとしても、不当解雇だとして訴訟を起こされた場合、企業側が敗訴して多額の金銭の支払いを命じられるリスクがあります。雇用を継続することができないときも、解雇するのではなく、できるだけ退職勧奨により、合意による雇用終了を目指すことが適切です。

▶参考情報:退職勧奨の詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

以下では、咲くやこの花法律事務所でご相談をお受けし、企業側の立場で業務改善指導をしたものの改善に至らず、退職勧奨により退職してもらうことで解決した事例をご紹介します。

(1)業務に支障を生じさせるようになった従業員について、咲くやこの花法律事務所の弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例

会社業務を実質的に管理している社内で強い立場にある従業員が、会社に自身の待遇について不当な要求をする、要求が通らないと指示に従わない等の問題行動をとるようになり、会社業務に支障が出ていた事例です。

弁護士が介入して、まず不当な要求をやめさせ、会社の規律を守らせるよう業務改善指導を行いました。その上で、問題の従業員を業務の管理から外し、会社が業務を管理するようにしたところ、会社備品の無断転売などの問題行動が新たに発覚しました。

中には重大な不正行為もあり、会社としてこの従業員と信頼関係を築くことはできないとの結論に至りました。そのため、この従業員に対して退職勧奨を行うことになりました。退職勧奨にあたっては、弁護士が同席してサポートし、無事に、合意の上で退職に至りました。

▶参考情報:この事例についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

退職勧奨は正しい方法、正しい手順で取り組むことが必要です。正しい方法や手順を確認せずに取り組むと違法な退職勧奨になってしまい、退職勧奨について慰謝料等を請求される訴訟トラブルに発展するおそれがあります。また、取り組み方が誤っていると退職合意に至らず、結局は解雇せざるを得なくなって、訴訟トラブルになり、不当解雇であるとして敗訴してしまう例も少なくありません。

咲くやこの花法律事務所では、企業の退職勧奨についてもご相談をお受けし、企業側の立場でのサポートを提供していますのでご相談ください。企業が退職勧奨について弁護士に相談する必要性については以下でご説明していますのでご参照ください。

7,業務改善指導を経た解雇が有効とされた事例

業務改善指導を経ても改善がされず、退職勧奨でも合意に至らない場合は、解雇を検討せざるを得ないこともあります。以下では、改善指導をしても改善されなかったため、解雇した事案において、訴訟を起こされたものの、裁判所で解雇が有効と判断された事例をご紹介します。

(1)パタゴニア・インターナショナル・インク事件(東京地方裁判所判決 令和2年6月10日)

能力不足や協調性の欠如などの問題がある従業員について業務改善指導を行ったものの改善されず、交渉による退職にも至らなかったため解雇された従業員が、会社に対して、解雇が無効である等として訴訟を起こした事例です。

●裁判所の判断

裁判所は、会社が複数回面談を実施した上で書面による業務改善指導をしていることや、改善が求められる点を具体的かつ明確に指摘した指導が行われていたことを認めました。そして、会社が適切な業務改善指導をしたにもかかわらず、従業員がこれに真摯に向き合わなかったので、会社が解雇を選択したことは社会通念上不相当とはいえないとして、解雇が有効であると判断されています。

ただし、業務改善指導を経たうえで解雇した事案でも、業務改善指導の内容が具体的でない、面談などによる十分な改善指導を経ていない、懲戒処分を経ていないといった事情により解雇が無効とされ、企業側が多額の金銭の支払いを命じられている例も少なくありません。また、業務改善指導の結果、改善の傾向が認められるのに解雇したとして、解雇が無効とされている例も見られます。

安易な解雇は大きなトラブルに発展する危険がありますので、解雇を検討する際は必ず事前に弁護士にご相談ください。

▶参考情報:解雇について会社が弁護士に相談する必要性などについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

8,業務改善指導など問題社員対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、業務改善が必要な従業員への対応について多くの企業からご相談をいただき、企業側の立場でのサポートを提供し、解決してきました。以下では、咲くやこの花法律事務所が提供する、業務改善が必要な従業員への対応に関する事業者向けサポート内容をご紹介します。

(1)業務改善指導のサポート

勤務態度や業務遂行力などに問題がある従業員に対しては、改善すべき内容をわかりやすく具体的に伝えることが必要です。そのためには、この記事でも解説したように、適切な業務改善指導書を作成して交付することが1つの方法です。

そして業務改善指導書は、指導の対象となる従業員との間でトラブルになってしまった場合に、会社側が適切な指導をしていたことを示す証拠にもなるものです。適切な業務改善指導書を作成することで、指導対象の従業員からパワハラだとの主張を受けた場合も適切な指導であったことを示す証拠として活用することができます。

また、従業員を解雇してトラブルになったときも、会社が適切な業務改善指導を行っていたことを示す証拠として活用することができます。

一方で、業務改善指導書を作成していても、内容が不十分だと、むしろ会社が適切な指導を行っていなかったとみられる理由になってしまいます。咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくことで、適切な業務改善指導書を作成することができます。

咲くやこの花法律事務所における業務改善指導書の作成に関する相談費用例

- 初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談・電話相談が可能

(2)勤務態度や業務への取り組み方に問題のある社員への対応

勤務態度や業務への取り組み方に問題がある従業員に業務改善指導書により指導するなどの対応をしても、改善が見られないという場合もあります。

咲くやこの花法律事務所では、このような場面の対応についても企業から多数のご相談をお受けし、解決してきました。改善が見られない場合も安易な解雇は、企業にとって大きなリスクになります。必ず弁護士に相談して対応することが必要です。勤務態度や業務への取り組み方に問題のある従業員への対応でお困りの際は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所における問題社員対応に関する相談費用例

- 初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談・電話相談が可能

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日頃から労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。咲くやこの花法律事務所の弁護士が、事務所の実績・経験を生かして、勤務態度等に問題のある従業員に対する指導方法等についてのご相談に対応します。また、顧問契約を利用していれば、従業員との間でトラブルに発展してしまった場合も、会社の実情に詳しい弁護士が迅速に対応することで、適切な問題解決が可能になります。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では、業務改善指導書・業務改善指示書について説明しました。

業務改善指導書や業務改善指示書を作成する目的としては以下の点をあげることができます。

- 指導対象の従業員に問題点をわかりやすく具体的に伝えるため

- 指導内容について、従業員と会社との間で認識にずれが生じないようにするため

- 改善期限を明確にすることで、従業員に口頭での指導より強く改善の必要性を意識付けるため

そして、業務改善指導書や業務改善指示書には、指導書の作成日、作成者名、改善すべき事項、改善の期限や方法を記載することが適切です。本来あるべき業務の水準を示したうえで、現状と本来あるべき業務の水準の差を指摘して、改善するべき点や期限などを具体的に記載します。

また、従業員が業務改善指導書を受け取らずに拒否する場合は、指導書の内容を口頭で説明したうえで、メール等の記録に残る方法で送付しましょう。指導したことや従業員が指導書の受け取りを拒否したことがわかるやりとりを記録に残しておくことが重要です。

勤務態度や業務への取り組み方に問題のある従業員への指導は、トラブルに発展する危険も踏まえた対応が必要です。従業員に問題があったとしても、指導がパワハラであるとか処分が不当である等と従業員から訴えられた場合に、十分な証拠がなければ、会社の対応が適切でないと判断されてしまうリスクがあります。

トラブルが予想される場面では、会社が独自の判断で従業員の指導や対応を進めるのではなく、弁護士のサポートを受けて対応することが適切です。

咲くやこの花法律事務所では、勤務態度や業務への取り組み方に問題のある従業員への指導について、多くの企業からご相談をお受けし、企業側の立場でサポートを提供して解決してきました。従業員への指導・対応に関してお困りの際は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

10,【関連】業務改善指導に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「業務改善指導書とは?書き方を例文付きで詳しく解説【テンプレート付き】」について、わかりやすく解説しました。勤務態度や業務の取り組み方に問題がある従業員などの問題社員対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する問題社員対応に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

問題社員対応の基礎知識のお役立ち記事一覧

・モンスター社員とは?問題社員の特徴や対応を事例付きで弁護士が解説

問題行動別のお役立ち記事一覧

・職務怠慢とは?処分はどうすべき?対応方法や解雇についても解説

・やる気のない社員の特徴と対処法!クビは問題あり?【放置は悪影響です】

・業務命令を拒否して従わない社員の解決方法は?処分など対応方法を解説

・能力不足の従業員を解雇する前に確認しておきたいチェックポイント

・仕事中に居眠りをする社員の対応は?注意の仕方や解雇について解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年9月17日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」業務改善指導など問題社員対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587