こんにちは。咲くやこの花法律事務所、弁護士西川暢春です。

従業員の飲酒運転が発覚し、対応に困っていませんか。

従業員による飲酒運転は、勤務時間外であっても、企業の社会的信用や法的リスクにもつながる重大な問題です。一方で、会社が飲酒運転について誤った処分をしてしまうと、不当解雇であるとして訴訟を起こされるなど、重大なトラブルに発展する恐れがあります。

そのため、従業員の飲酒運転が発覚した場合は、会社の業務時間中か業務時間外かで、処分に対する対応方針が異なることや、解雇の有効性は、様々な要素や過去の裁判例を考慮したうえでの検討が必要になることなどを理解しておく必要があるのです。

この記事では、実際の裁判例をふまえ、飲酒運転を理由とした懲戒処分や解雇の有効性、従業員の飲酒運転が発覚した場合の正しい対応方法について解説しています。この記事を最後まで読めば、社内の従業員が飲酒運転をした際に、具体的にどのような対応をすれば良いかがわかるはずです。

それでは見ていきましょう。

飲酒運転には厳しい対応が必要であり、懲戒解雇を検討すべきことも多いです。ただし、懲戒解雇は、従業員にとっても不利益が大きく、トラブルになるリスクも高いです。飲酒運転をした従業員を安易に懲戒解雇してしまうと、不当解雇であるとして訴訟を提起されてしまうリスクがあります。また、懲戒解雇後の退職金の支払いをめぐってトラブルになる例もあります。

トラブルを避けるためには、退職勧奨をすることで、合意による解決をすることも選択肢の1つとして検討するべきです。また、すでに懲戒解雇してトラブルになっている場合は、弁護士に依頼して、訴訟になる前に解決することが適切です。

咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでぜひご相談ください。従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性については以下の記事でも解説していますのであわせてご参照ください。

▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

また、咲くやこの花法律事務所の労働問題に関する弁護士への相談は以下のページをご参照ください。

▶参考情報:労働問題に関する弁護士への相談サービスはこちら

▼従業員の飲酒運転が発覚した場合の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,飲酒運転を理由とする解雇とは?

飲酒運転を理由とする解雇とは、従業員が飲酒運転をしたことを理由に、会社が普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇(ゆしかいこ)などの処分を行うことです。飲酒運転を理由とする解雇が有効と認められるためには、解雇について「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められる必要があります(▶参考:「労働契約法第16条」)。

また、懲戒解雇や諭旨解雇については、就業規則において懲戒解雇事由や諭旨解雇事由が定められ、それに該当することも必要です。

(1)普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇の違い

飲酒運転は、普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇のいずれの解雇の対象にもなり得ます。懲戒解雇や諭旨解雇が、懲戒処分としての解雇であるのに対し、普通解雇は懲戒処分としての解雇ではない点で、懲戒解雇や諭旨解雇とは区別されます。

(2)酒気帯び運転と酒酔い運転の違いとは?飲酒運転の種類について

道路交通法において飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられています。

▶参考:道路交通法117条

第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

3 特定自動運行において特定自動運行用自動車の交通による人の死傷があつた場合において、第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項前段又は第三項前段の規定に違反したとき(特定自動運行主任者が違反した場合に限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照:「道路交通法」の条文はこちら

1,酒気帯び運転とは?

「酒気帯び運転」とは、呼気中アルコール濃度が一定基準を超えている場合に該当し、呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された場合が該当します。たとえ運転に支障が出ていないように見えても、基準を超えていれば違反とされます。

2,酒酔い運転とは?

一方、「酒酔い運転」は、アルコールの影響によって正常な運転ができない場合に該当します。基準は数値で示されているわけではなく、警察官が会話や歩行の様子、言動などから総合的に判断され、まっすぐ歩けない、ろれつが回らないなどといった場合には酒酔い運転と認定されます。

(3)飲酒運転の罰則

- 酒気帯び運転の場合、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が設けられています。

- 酒酔い運転では、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と定められています。

このように、酒酔い運転は酒気帯び運転よりも危険性が高いとされ、より重い罰則と違反点数が設けられています。

【罰則】

| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |

| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |

【違反点数】

| 違反種別 | 酒酔い運転 | 35点 |

| 酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) |

25点 | |

| 酒気帯び運転 (呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) |

13点 |

2,飲酒運転を理由とする懲戒処分とは?

飲酒運転を理由として懲戒処分するためには、就業規則が社内に周知され、飲酒運転がその就業規則に定められた懲戒事由に該当することが必要です(フジ興産事件・最高裁判所判決平成15年10月10日)。

そして、どの懲戒処分を選択するかについては、事案の態様や経緯、アルコール量、事故の重大性や従業員の会社における地位など、あらゆる要素を考慮したうえでの丁寧な検討が必要となります。

(1)業務時間中の場合

従業員が飲酒運転をして、呼気検査を受けて逮捕されるなどした場合、会社の業務時間中に行ったものであれば懲戒解雇することが通常でしょう。

(2)業務時間外の場合

これに対し、会社の業務時間中でない場合は、より慎重な検討が必要です。会社が社員の私生活上の言動について懲戒処分をすることができるのは、「社員の私生活上の言動が企業秩序や職場規律に支障を与えている場合」に限られるとされていることに注意が必要です(日本鋼管事件・最高裁判所判決昭和49年3月15日、関西電力事件・最高裁判所判決昭和58年9月8日)。

3,飲酒運転をした従業員を懲戒解雇することができる?判例をもとに解説

飲酒運転をした従業員を懲戒解雇した場合に、懲戒解雇が重すぎて無効であるなどとして、後日、懲戒解雇した従業員から不当解雇の主張をされたり、訴訟を起こされるといったリスクもあります。

訴訟になった場合に、懲戒解雇の有効性が認められるためには、前述の通り、まず、就業規則が社内に周知され、飲酒運転がその就業規則に定められた懲戒解雇事由に該当することが必要です。

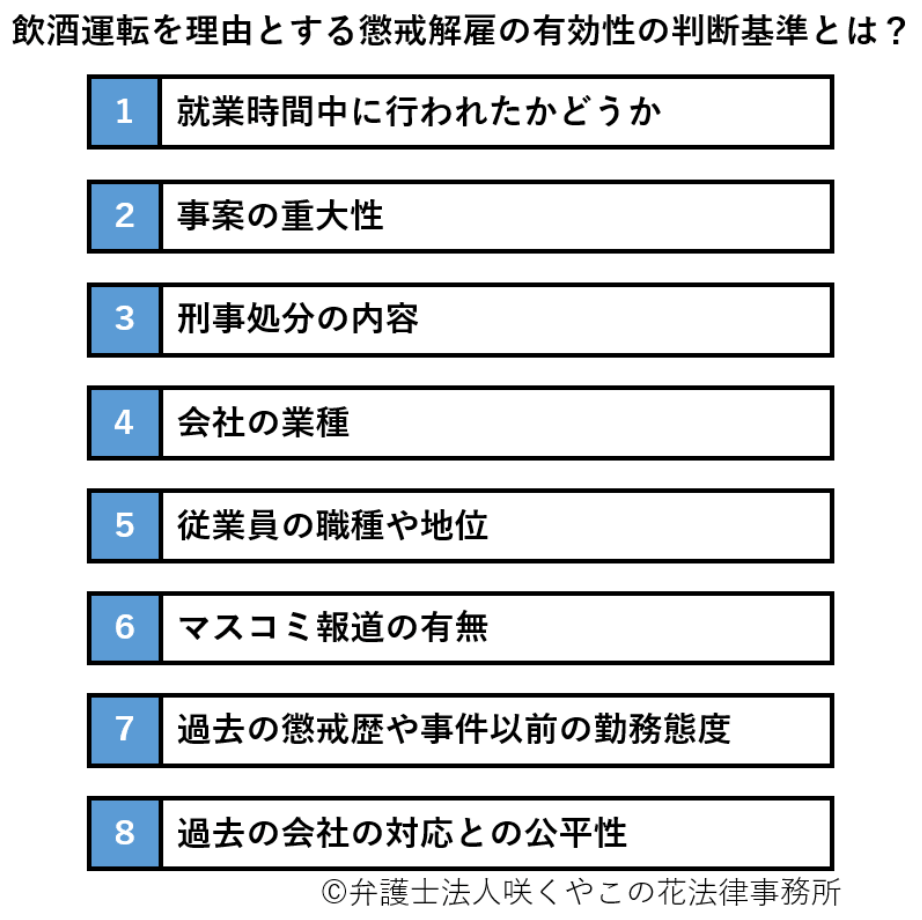

そのうえで、以下の点を考慮したうえで個々に判断されることになります。

- ①就業時間中に行われたかどうか

- ②事案の重大性

- ③刑事処分の内容

- ④会社の業種

- ⑤従業員の職種や地位

- ⑥マスコミ報道の有無

- ⑦過去の懲戒歴や事件以前の勤務態度

- ⑧過去の会社の対応との公平性

不起訴処分となっていたり、マスコミ報道がされず会社の社会的な信用が損なわれていないといった事情や、少量の酒気帯び運転で物損事故にとどまるといった事情は、懲戒解雇が無効と判断される理由になり得ます。一方で、タクシー運転手などの職業運転手による飲酒運転であるといった事情や、重大な人損事故を起こしているといった事情は、懲戒解雇が有効と認められる重要な要素になります。

以下で詳しく見ていきましょう。

(1)飲酒運転を理由とする解雇の有効性の判断基準とは?

裁判例において、飲酒運転を理由とする解雇の有効性は以下の要素を元に判断される傾向にあります。

- ①就業時間中に行われたかどうか

- ②事案の重大性

- ③刑事処分の内容

- ④会社の業種

- ⑤従業員の職種や地位

- ⑥マスコミ報道の有無

- ⑦過去の懲戒歴や事件以前の勤務態度

- ⑧過去の会社の対応との公平性

1.就業時間中に行われたかどうか

飲酒運転が就業時間中に行われたものなのか、あるいは就業時間外(通勤中も含む)に行われたかどうかが考慮されます。

就業時間中の飲酒運転を理由とする懲戒解雇は訴訟になっても有効とされることがほとんどであると考えられます。これに対し、就業時間外の飲酒運転を理由とする懲戒解雇は、企業秩序や職場規律に支障を与えた場合に限り認められます。

2,事案の重大性

アルコールの摂取量、飲酒運転に至った経緯、事故の発生の有無、事故の態様と結果など、事案の重大性が解雇の有効性の判断のうえで考慮されます。

3,刑事処分の内容

不起訴処分となっていたり、罰金刑にとどまったなどといった事情があれば、懲戒解雇が無効とされる可能性があります。

4,会社の業種

バス会社やタクシー会社の従業員による飲酒運転の場合、他の業種と比べて社会からの非難も強く、信用問題につながることから、懲戒解雇が有効とされる要素となり得ます。

5,従業員の職種や地位

役員など高い地位についている従業員による飲酒運転や、ドライバーによる飲酒運転の場合は、懲戒解雇が有効とされる理由になり得ます。

6,マスコミ報道の有無

マスコミに取り上げられてしまった場合や、会社名が報道されてしまっているようなケースでは、会社の社会的信用に重大なダメージがあるため、マスコミ報道の有無は懲戒解雇の有効性の重要な判断要素となります。

7,過去の懲戒歴や事件以前の勤務態度

本人の過去の懲戒歴や事件以前の勤務態度も考慮されます。過去に懲戒歴がなく、長年まじめに勤務していたといった事情は、懲戒解雇が無効とされる理由となる可能性があります。

8,過去の会社の対応との公平性

会社がこれまで飲酒運転について懲戒解雇することなく済ませていたような場合に、突然従来の対応を変えて懲戒解雇を選択することは、過去の会社の対応との均衡を欠くとして、懲戒解雇の有効性を否定する要素となることがあります。

このように、飲酒運転を理由とする懲戒解雇の有効性は、様々な要素を考慮したうえで判断されることとなります。

それでは実際に裁判例を見ていきましょう。

(2)飲酒運転を理由とする解雇が有効と判断された裁判例

1,ヤマト運輸事件(東京地方裁判所判決平成19年8月27日)

●事件の概要

大手運送会社のドライバーが、業務終了後に酒気帯び運転をして30日間の免許停止と20万円の罰金に処せられた事案です。会社はこのドライバーを懲戒解雇したうえで退職金不支給としましたが、解雇されたドライバーは会社に対して訴訟を提起しました。

この裁判では、懲戒解雇の有効性が争点の1つとなりました。

●裁判所の判断

裁判所は、以下の事情を踏まえて懲戒解雇は有効であると判断しました。

- ドライバーが勤務する会社が大手の貨物自動車運送事業者であり、このような違反行為があれば、社会から厳しい批判を受け、これが直ちに企業の社会的評価の低下に結びつき、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあること

- 行為者の職種がドライバーであり、飲酒・酒気帯び運転等の違反行為に対しては厳正に対処すべきことが求められる立場にあること

この裁判例では、業務終了後の酒気帯び運転ではあったものの、運送会社のドライバーによる飲酒運転であったことが考慮され、懲戒解雇が有効と判断されました。

ご紹介した懲戒解雇の有効性の判断基準に照らすと、「④会社の業種」と「⑤従業員の職種や地位」が考慮された例といえるでしょう。

2,東京地方裁判所判決 平成25年3月26日

●事件の概要

郵便事業の会社に勤務する課長代理の従業員が、業務時間外に酒気帯び運転で物損事故を起こして逮捕され、その後罰金50万円の刑事罰を科されたケースです。その後、会社は従業員を懲戒解雇しましたが、不当解雇であるとして訴訟が提起されました。

●裁判所の判断

裁判所は、以下の事情を踏まえて懲戒解雇を有効と判断しました。

- 政令で定められた呼気値を大きく上回る高濃度のアルコールが検知されていること

- 社内講習等により、睡眠をとってもアルコールは容易に抜けないことは承知していたはずであり、また飲酒運転は懲戒解雇になるという警告も受けていたこと

- 対向車線にはみ出すという態様が危険であり、約40万円という損害を発生させていること

- 民事上の責任は解決しているが、被害者から宥恕を得たという事情は見当たらないこと

- 物損事故を起こした後、酒気帯び運転の発覚を免れるために、事故を申告せず立ち去っていること

- 課長代理であり、業務外の行為であっても自己の行為により会社の信用が毀損されることがあることを自覚して行動すべきであったこと

- 業務は内勤であったが、自動車運転に関連する業務にも関わっていたこと

- 過去に懲戒歴があること

この裁判例では、事故の態様が悪質であったことや、課長代理という地位にあったこと、また過去に懲戒歴があったこと、会社の業種などが考慮されて、業務時間外ではあったものの、懲戒解雇が有効と判断されました。

ご紹介した懲戒解雇の有効性の判断基準に照らすと、この裁判例では「②事案の重大性」や「⑤従業員の職種や地位」、「⑦過去の懲戒歴」や事件以前の勤務態度が考慮されたと言えます。

(3)飲酒運転を理由とする解雇が無効と判断された裁判例

1,東京高等裁判所判決 昭和59年6月20日

●事件の概要

タクシー会社の運転手が、業務時間外に飲酒運転をして自身がけがを負う事故を起こした事案です。警察官からの取調べの最中にその場に座り込んでしまい、酒酔い運転として、罰金刑が科されました。

その後会社はこの運転手を懲戒解雇しましたが、不当解雇であるとして訴訟を提起されました。

●裁判所の判断

裁判所は、本件について、単に酒気を帯びていたにとどまらず、そのアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であったと認めつつも、以下の理由から懲戒解雇は無効と判断しました。

- 本件事故について、その損害は比較的軽微であったこと

- すでに賠償を終えていること

- 事故についての報道もなく、会社の社会的評価の現実的毀損はそれほど大きくはなかったと考えられること

- 過去に同種の前科、前歴はなく、懲戒されたこともないこと

- 他の従業員も本件解雇は重すぎるとの反応を示していること

- 労働基準監督署長も本件につき解雇予告除外認定をしなかったこと

- 会社がこれまで比較的寛大に懲戒権を行使してきたこと

- 同業他社において、本件よりも情状が重いとみられる事例でも懲戒解雇にはなっていないこと

- 自動車運転を職務内容とするか否かという点で重大な差異があるものの、全体の奉仕者として職場規律が重視され、社会的にも厳しく評価される県庁職員、公立学校教職員の飲酒運転事例においても、相当に悪質な一例を除き、すべて停職以下の処分にとどまっていること

この裁判例では、タクシー運転手が正常な運転ができないおそれがある酒酔い状態で運転をして事故を起こすという悪質なケースでしたが、懲戒解雇は無効と判断されました。

ただし、この判例は昭和59年と古いものであり、飲酒運転が厳罰化された現在には当てはまらない点も多いことに注意が必要です。

4,飲酒運転に対して会社はどのような懲戒処分を検討すべき?

懲戒処分の種類は、各社の就業規則で定められます。そのため、会社によって、懲戒処分の種類は異なりますが、一般的には以下の種類があります。

- 戒告・譴責・訓告

- 減給

- 出勤停止

- 降格

- 諭旨解雇、諭旨退職

- 懲戒解雇

それぞれについて詳しく解説していきます。

(1)戒告・譴責・訓告

従業員を文書で指導する懲戒処分です。

▶参考情報:戒告・譴責・訓告の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

(2)減給

問題行動に対する制裁として、従業員の給与を減額する懲戒処分です。

▶参考情報:減給の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

(3)出勤停止

問題行動に対する制裁として、従業員に一定期間、出勤を禁じ、その期間の給与を無給とする懲戒処分です。

▶参考情報:出勤停止の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

(4)降格

問題行動に対する制裁として、従業員の役職や資格を下位のものに引き下げる懲戒処分です。

▶参考情報:降格の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

(5)諭旨解雇、諭旨退職

問題行動のあった従業員に対して退職届の提出を勧告し、退職届を提出しない場合は懲戒解雇するという懲戒処分です。

▶参考情報:諭旨解雇、諭旨退職の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

(6)懲戒解雇

問題行動に対する制裁として、従業員を解雇する懲戒処分です。

▶参考情報:懲戒解雇の処分の内容や進め方については、以下の記事をご参照ください。

そして、懲戒処分には、「懲戒処分の相当性のルール」があり、懲戒処分が問題行動の内容と比較して重すぎる場合は、無効と判断されてしまいます(労働契約法15条)。

▶参考情報:労働契約法15条

第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

飲酒運転は通常、重大な犯罪であり、降格、諭旨解雇や懲戒解雇といった厳しい処分での対応が考えられますが、ケースごとに適切な処分を判断していく必要があります。

▶参考情報:懲戒処分の種類や判断基準については、以下の記事をご参照ください。

特に飲酒運転が行われたのが就業時間外である場合、自動車運転とは無関係の職種であったり、事件が報道されなかったときは、解雇を伴わない処分に留めることも検討するべきです。この点については、過去の裁判例や事案の詳細を考慮したうえで、慎重な検討が必要となるため、労務問題に詳しい弁護士に相談したうえで懲戒処分を決めることが適切です。

▶参考情報:企業が懲戒処分について弁護士に相談すべき理由を以下で解説していますのであわせてご参照ください。

5,飲酒運転による解雇で退職金を不支給とすることはできる?

裁判例において、懲戒解雇が有効と判断されていても、退職金の不支給は違法と判断されることがあります。何割かを減額した退職金の支払いを命じられるケースが多いです。そのため、飲酒運転で解雇した際に退職金を不支給とすることには、慎重な検討が必要となります。

退職金は、功労報償的な性格だけでなく、賃金の後払いとしての性格もあるとされることが多く、それまでの勤続の功を抹消するほどの著しい背信行為が認められる場合のみ不支給が認められると考えられています(東京地方裁判所判決平成29年10月23日等)。

以下で、飲酒運転を理由とする懲戒解雇の場面で退職金の不支給を無効と判断した裁判例をご紹介します。

(1)東京地方裁判所判決平成25年3月26日

●事件の概要

「3,飲酒運転を理由に会社は解雇することができる?判例をもとに解説」でも紹介した裁判例です。

郵便事業者に勤務する課長代理が、業務時間外に酒気帯び運転で物損事故を起こして逮捕され、その後罰金50万円の刑事罰を科された事案です。

会社の退職手当規程に基づくと、通常であれば1320万5310円の退職金の支払いが必要でしたが、退職手当規程には「退職手当は懲戒解雇された者には支給しない」とありました。会社は懲戒解雇したうえで、この退職金規程の定めを根拠に、退職金を不支給としました。これに対して従業員は、退職金の全額の支払いを求めて訴訟を提起しました。

●裁判所の判断

裁判所は、懲戒解雇は有効としたものの、退職金として400万円の支払いを命じました。

裁判所は、以下の点を考慮すると、通常の退職金の約3割に当たる400万円の限度で支払義務があると判断しました。

- 退職金は、功労報償的な性格だけでなく、賃金の後払い的な性格があり、従業員の退職後の生活保障という意味合いをもあること

- 退職手当規程では、給与及び勤続年数を基準として支給条件が明確に規定されており、その退職金は、賃金の後払い的な意味合いが強いというべきであること

- 従業員の勤務態度が不良であったとはいえないこと

- 処分の対象となった行為が業務外のものであること

- 26年間という長きにわたる勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為に及んだというには若干の躊躇を感じること

(2)日本通運事件(東京高等裁判所判決平成30年3月26日)

●事件の概要

国内最大手の運送業者に勤務する従業員が、業務時間外に酒気帯び運転をして物損事故を起こしたケースです。罰金35万円の略式命令となり、その後実名で新聞報道がされました。従業員は退職届を提出しましたが、会社はそれに応じず懲戒解雇処分として退職金を不支給としたため、従業員は、退職金の支払いを求めて訴訟を提起しました。

第1審では、懲戒解雇は有効としつつも、会社は通常の退職金の5割に相当する約121万円の支払を命じました。これに対して会社が控訴しました。

●裁判所の判断

裁判所は、それまでの勤続の功を全て抹消するほどの著しい背信行為があったとまではいえないとしつつも、以下の点を理由に、退職金の減殺の割合を75%まで引き上げ、約60万円の支払いを命じました。

【退職金の不支給を違法とする判断に考慮される事情】

- 本件酒気帯び運転まで、26年以上の長期にわたり懲戒処分等を受けることなく、真面目に勤務してきたこと

- 本件事故について素直に認め、物損事故を起こした店舗に直接謝罪をするとともに、自ら加入していた自動車保険を利用して被害弁償をして示談し、宥恕されていること

- 会社に対しても謝罪し、自ら退職願を提出していること

【第一審と比べて退職金の減額割合が引き上げられた事情】

| 第1審(50%減額) | 控訴審(75%減額) | |

| 酒気帯び運転は私生活上の非行に係るものである | → | 業務外である私生活上の非行であっても、本件会社の行っている自動車運送事業との関係では、会社の社会的信用を失墜させ、ひいては事業の円滑な遂行を妨げるおそれがある |

| 会社の従業員であったことまでは報道されておらず、名誉、信用ないし社会的評価の低下は間接的なものにとどまる | → | 会社の社名が報道されなかったとしても、会社の信用を揺るがすことになる |

この事案では、従業員は昼頃から飲酒を続けた上、就寝時に医師から服用を禁止されていた精神安定剤や睡眠薬を服用したことなどから体調不良となり会社を休んでいたところ、更に飲酒をし、記憶がないような状態で酒気帯び運転をして、スーパーマーケットの玄関付近に車両を衝突させるという、悪質かつ重大な事故を起こしていました。このような悪質な飲酒運転に対する懲戒解雇の事案であっても、退職金の一部は支払いを命じられていることに注意が必要です。

▶参考情報:懲戒解雇の際の退職金の支払いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

6,通勤中の飲酒運転があった際会社はどう対応するべきか?

通勤中に従業員が飲酒運転をしていたような場合、会社は以下の手順で対応していくことになります。

- (1)必要に応じて従業員に自宅待機を命じる

- (2)飲酒運転の経緯や程度を調査する

- (3)弁明の機会の付与

- (4)従業員への懲戒処分の通知

順番に詳しく解説していきます。

(1)必要に応じて従業員に自宅待機を命じる

酒気帯び運転などでは、逮捕されず身柄拘束されないケースもあります。

懲戒処分を検討する場合でも特に必要がなければ、無給で自宅待機を命じることはできません。ただし、従業員がドライバーであったり、職務において運転が必要となるような場合、免許停止で運転ができない期間は、無給での自宅待機を命じることが可能です。

(2)飲酒運転の経緯や程度を調査する

従業員への処分を検討するにあたり、アルコールの摂取量や、事故の重大性など、飲酒運転の経緯や程度を調査する必要があります。

(3)弁明の機会の付与

特に、諭旨解雇や懲戒解雇といった重い処分をする場合は、従業員の言い分を聴く弁明の機会を与えることが必要であるとする裁判例が多くなっています。そのため、弁明の機会の付与の手続きを経ておくことが適切です。

(4)従業員への懲戒処分の通知

調査の結果や従業員の弁明内容をふまえ、懲戒処分を決定します。懲戒処分は文書で通知することが通常です。

▶参考情報:懲戒処分通知書の書き方については以下の記事もご参照ください。

雇用を続けることが難しいと判断した場合でも、懲戒解雇したり、退職金不支給としたりすることは、その後訴訟トラブルに発展することが懸念されます。

トラブルを回避するためには、解雇ではなく退職勧奨によって、合意による退職で解決することも1つの方法です。

▶参考情報:退職勧奨については、以下の記事をご参照ください。

7,従業員の飲酒運転で逮捕・勾留されているときの対応について

飲酒運転で従業員が逮捕・勾留されている場合は、処分を決める前に、事実関係を十分把握する必要があります。本当に飲酒運転をしたのかを含めて、確認が必要です。

これを逮捕・勾留中に確認するためには、逮捕・勾留されている警察署や拘置所に行って本人と会って確認しなければなりません。

▶参考情報:従業員が逮捕・勾留されているときの対応については、以下の記事で解説していますのでご参照ください。

8,従業員の飲酒運転に関する対応を弁護士に相談したい方はこちら

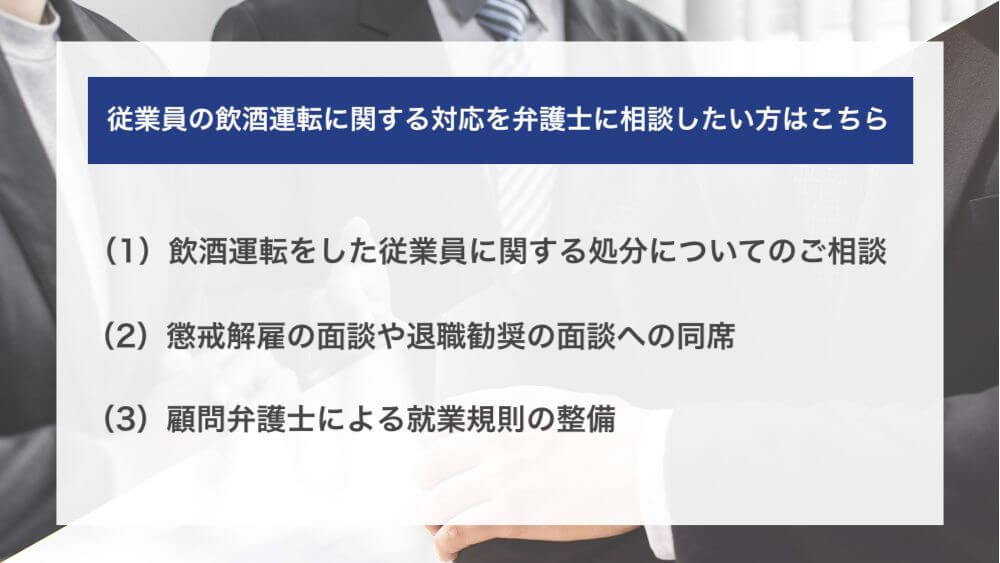

咲くやこの花法律事務所では、従業員の飲酒運転が発覚した際の対応について、企業側からのご相談をお受けしています。最後に咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

(1)飲酒運転をした従業員に関する処分についてのご相談

飲酒運転は重大な法令違反・犯罪行為であり、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。

一方で、懲戒解雇をしてしまった場合に不当解雇と判断されるリスクもあるため、ケースに応じて適切な処分を選択する必要があります。

咲くやこの花法律事務所では、企業側からのご相談を受けて、過去の裁判例をふまえた懲戒処分の可否判断や、出勤停止・降格・諭旨解雇・懲戒解雇など、妥当な処分内容の提案をし、飲酒運転をしてしまった従業員への適切な対応をサポートします。

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)懲戒解雇の面談や退職勧奨の面談への同席

咲くやこの花法律事務所では、懲戒解雇の面談や退職勧奨の同席のご依頼もお受けしています。

事前打合せや、具体的な伝え方についての助言、面談の同席、懲戒解雇通知書や退職合意書の作成などのサポートが可能です。

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士による就業規則の整備

飲酒運転をした従業員に対して懲戒処分をする場合、就業規則に予め懲戒処分についての規定をしておく必要があります。規定のしかたがあいまいだったり、不適切だったりすると、懲戒事由に該当しない、と判断されてしまうリスクもあります。

顧問弁護士による就業規則の作成、またはリーガルチェックを受けておくことで、いざという時に必要な処分ができるように整備することができます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,よくある質問

労働者側のよくある質問についてもご紹介します。

Q1:飲酒運転で懲戒解雇となった場合、失業保険はもらえる?

A:懲戒解雇をされた場合についても、失業保険を受給することができます。

ただし、解雇の理由が「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」と認められる場合(重責解雇)には、受給できる時期や受け取ることができる日数について、不利益を受けることがあります。

▶参考情報:懲戒解雇された場合の失業保険については、以下の記事をご参照ください。

Q2:自転車での飲酒運転で事故を起こした場合も懲戒処分の対象になる?

A:自転車での飲酒運転も道路交通法に違反する重大な犯罪行為です。そのため、飲酒運転の経緯や事故の態様によっては、懲戒処分の対象となることが考えられます。処分の有無や内容については、事案ごとに検討されることとなります。

Q3:公務員が飲酒運転で懲戒となった例は?

A:最近の裁判例で、公立学校の教員が酒気帯び運転をして懲戒免職となった事例をご紹介します。

▶裁判例:最高裁判所第三小法廷判決令和5年6月27日

●事件の概要

高校の教員が、同僚の歓迎会に参加するため車で会場まで向かい、飲酒をした後、帰路に物損事故を起こしました。

教員は酒気帯び運転で現行犯逮捕され、教員の氏名及び職業も含めて報道され、勤務先の高校は、全校集会や保護者会を開き、学級担任の業務等を他の教諭に担当させるなどの対応が必要となりました。市は教員を懲戒免職処分とし、退職金1720万円近くを全額不支給としました。

●裁判所の判断

最高裁判所は、退職金を全額不支給とする市の判断は、教員が管理職ではなく、過去に懲戒処分歴がないこと、約30年間にわたって誠実に勤務してきており反省の情を示していること等を考慮しても、下記の事情を踏まえると違法とは言えないと判断しました。

- 教員は自家用車で酒席に赴き、長時間にわたって相当量の飲酒をした直後に運転して帰宅しようとしたものであり、現に、運転開始から間もなく、過失により走行中の車両と衝突するという事故を起こしていることからも、事故の態様は重大な危険を伴う悪質なものであるといわざるを得ないこと

- 公立学校の教諭の立場にありながら、酒気帯び運転という犯罪行為に及んだものであり、その生徒への影響も相応に大きかったものと考えられること

- 市は生徒やその保護者への説明のため、集会を開くなどの対応も余儀なくされたこと

- 公立学校に係る公務に対する信頼やその遂行に重大な影響や支障を及ぼすものであったこと

Q4:飲酒運転で懲戒解雇されたその後はどうなる?

A:飲酒運転で懲戒解雇されたからといって、二度と就職ができないということはありません。ただし、次の転職・再就職に影響があることを全く否定することはできません。というのも、転職先から前職における退職証明書の提出を求められた場合は、懲戒解雇された事実が転職先に知られてしまうからです。

▶参考情報:懲戒解雇後の再就職や転職については、以下の記事をご参照ください。

10,まとめ

この記事では、裁判例にそって飲酒運転を理由とする解雇や懲戒処分について解説しました。

飲酒運転を理由として解雇する場合、解雇が有効と認められるためには、解雇について「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」と認められる必要があります。また、懲戒解雇や諭旨解雇については、就業規則において懲戒解雇事由や諭旨解雇事由が定められ、それに該当することも必要です。

また、飲酒運転は業務時間外に行われることも多く、会社が社員の私生活上の言動について懲戒処分をすることができるのは、「社員の私生活上の言動が企業秩序や職場規律に支障を与えている場合」に限られることにも注意が必要です。

飲酒運転を理由とする解雇の有効性は、以下の点を考慮したうえで個々に判断していく必要があります。

- ①就業時間中に行われたかどうか

- ②事案の重大性

- ③刑事処分の内容

- ④会社の業種

- ⑤従業員の職種や地位

- ⑥マスコミ報道の有無

- ⑦過去の懲戒歴や事件以前の勤務態度

- ⑧過去の会社の対応との公平性

一般に、会社の就業規則では、以下のような懲戒処分が定められていることが多いです。

- (1)戒告・譴責・訓告

- (2)減給

- (3)出勤停止

- (4)降格

- (5)諭旨解雇、諭旨退職

- (6)懲戒解雇

飲酒運転は重大な法令違反であり、出勤停止や降格、諭旨解雇や懲戒解雇といった厳しい処分での対応が考えられます。ただし、問題行動に比べて処分が重すぎると、処分が無効であると判断されてしまうリスクがあるため、ケースごとに適切な処分を判断していく必要があります。

また、懲戒解雇とした場合も、退職金を全額不支給とすることには注意が必要です。裁判例においては、懲戒解雇が有効と判断されていても、退職金の全額不支給は違法と判断される例も多く、何割かを減殺した退職金の支払いを命じられるケースが多いです。

飲酒運転は、人命も奪いかねない重大な法令違反行為です。会社としては、厳格に処分を進めていく必要がありますが、裁判になった際に処分が重すぎると判断されないように、慎重に対応を検討することも大切です。

将来的なリスクを最小限にするためにも、従業員の飲酒運転が発覚した場合は、なるべく早い段階で、労務トラブルに詳しい弁護士に相談することをお勧めします。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますので是非ご利用ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年8月28日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」従業員の飲酒運転など問題行動の対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587