従業員からパワハラによりうつ病、その他の精神疾患になったとして、労災申請がされることがあります。

このような労災申請について、どのような認定基準が採用されているのでしょうか?

また、労災認定された場合の従業員への補償についてはどのように考えていくべきなのでしょうか?

この記事では、パワハラについての労災認定基準の内容や、労災申請があった場面で会社がとるべき対応、そして、労災認定された場合の補償についてご説明させていただきます。

この記事を読んでいただくことで、労災申請があった場面の会社としての正しい対応を理解し、自信をもって対応を進めていくことができます。

それでは見ていきましょう。

なお、パワハラや労災(労働災害)の基礎知識をはじめとする全般的な説明については、以下の記事で詳しく解説していますので事前にご参照ください。

▶参考情報:パワハラとは?わかりやすい解説まとめ

▶参考情報:労災(労働災害)とは?わかりやすく解説【まとめ】

パワハラを理由とする精神疾患の労災申請が認められると、企業に安全配慮義務違反があったとして、企業が従業員に損害賠償責任を負うと判断される可能性が高まります。

自社でもパワハラの有無についての調査をしっかり行ったうえで、パワハラの主張について疑義がある場合は、その点を労働基準監督署に書面で申し出ることにより、労災認定について自社の主張を反映していくことが重要になります。

労災認定の判断に企業が関与できる場面は限られており、タイミングを逃さずに自社の主張をしていくことが必要です。

パワハラトラブルや労災申請への対応にお困りの際は、できる限り早く弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のパワハラや労災トラブルについての解決実績は以下をご参照ください。

▶参考情報:労災事故の後遺障害の認定結果を覆し、請求約1930万円を1/7以下に減額した解決事例

▶参考情報:パワハラ被害を受けたとして従業員から会社に対し300万円の慰謝料が請求されたが、6分の1の慰謝料額で解決した成功事例

▼【関連動画】西川弁護士が「パワハラで労災は認定される?認定基準や支給内容を弁護士が解説【前編】」「パワハラで労災認定されたらどうなる?企業側の対応について弁護士が解説【後編】」について解説中!

▼パワハラでの労災に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,パワハラについての労災認定基準

基本的な考え方として、強度のパワハラがあったり、強度とはいえなくてもパワハラが継続的にあり、その後おおむね6か月以内にうつ病等の精神疾患を発症したときは、離婚や家族の死亡、精神疾患の既往歴など、業務外で精神疾患を発症させるような事情がない限り、労災が認定されます。

具体的には、労災が認定されるのは原則として以下の3つの要件をすべて満たす場合です。

- 要件1:発症前おおむね6か月以内にパワハラ等による強いストレスを受けたこと

- 要件2:うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと

- 要件3:業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと

以下でこれらの詳細をご説明したいと思います。

(1)要件1:

発症前おおむね6か月以内にパワハラ等による強いストレスを受けたこと

パワハラに限らず精神疾患の労災認定では、発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレス(心理的負荷)を受けたことが認定の条件とされています。

そして、パワハラについては、令和2年6月に労災認定基準が改正され、以下の通り判断されています。

精神疾患の労災認定基準と令和2年6月の改正の内容の詳細は以下でご確認いただけます。

▶根拠情報:厚生労働省 「精神障害の労災認定」(pdf)

1,強度のパワハラまたは継続的なパワハラがあれば原則として労災認定される

令和2年6月の改正後の労災認定基準基準では、以下の「(1)から(3)」のいずれかに該当する場合は、原則として労災認定の対象になるとされています。

- (1)上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

- (2)上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合

- (3)上司等から以下のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

▶人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱

した精神的攻撃

▶必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

2,中程度のパワハラでも会社の対応が不適切なときは原則として労災認定される

前述の「(1)から(3)」のいずれにもあたらない中程度のパワハラでも、被害者が会社に相談しても適切な対応がされず、改善されなかったときは、強度のストレス要因とされ、労災認定の対象となります。

この点については、会社として、ハラスメント相談窓口や内部通報制度を正しく整備し、パワハラ被害申告に正しく対応することにより、中程度のパワハラにより労災認定される事態を回避することができます。

ハラスメント相談窓口や内部通報制度については以下をご参照ください。

3,パワハラにあたらない程度の上司とのトラブルはそれだけでは労災認定されない

パワハラにあたらない程度の、上司とのトラブルは、原則として中程度のストレスとされ、それだけでは労災認定されません。

例えば強い指導・叱責を受けた場合でも、業務指導の範囲内と判断される場合は、これに該当します。

ただし、業務上のストレス要因が他にもある場合に、それとあわせて、強度のストレスとされ、労災認定されることはあります。

パワハラに当たるかどうかの判断基準については、以下の記事で詳しい解説をしていますのでご参照ください。

(2)要件2:

うつ病やストレス反応など労災認定の対象となる精神疾患と診断されたこと

国際疾病分類において以下のいずれかに分類される精神障害と診断された場合に、労災認定の対象となります。

パワハラを理由とする労災認定の対象となる典型的な傷病名は、うつ病や適応障害、急性ストレス反応等です。

分類コード:疾病の種類

F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害

F3 気分〔感情〕障害

F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害

F7 精神遅滞〔知的障害〕

F8 心理的発達の障害

F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

(3)要件3:

業務外のストレスや個体側要因により発症したとはいえないこと

以下の場合は労災と認定されないことがあります。

- 離婚や重い病気、家族の死亡や多額の財産の損失、天災や犯罪被害の体験等、業務とは無関係のストレスにより、精神疾患を発症したと判断される場合

- 過去に精神疾患で通院歴があったり、アルコール依存などの問題があり、従業員側の要因によって、精神疾患を発症したと判断される場合

労災認定基準の全般的な解説は以下をご参照ください。

(4)暴言による抑うつ症状の主張が労災認定されなかったケース

品川労基署長事件(東京地方裁判所判決令和元年8月19日)は、抑うつ状態(適応障害)との診断を受けた従業員について、発症前に上司が「ちょっと頭の出来がよくないね」「ふざけんなおまえ」「あほ」などと発言するなどの不適切な言動があり、労災認定されるべきかが問題になった事案です。

国は労災を認定せず、部下は国の判断の取り消しを求めて訴訟を起こしました。

しかし、裁判所も、上司の言動は不適切であるものの、部下の業務状況にも問題があって指導の必要性があり、実際にも根気強い指導が行われていることや、単なる嫌がらせ目的で暴言を述べる等の事実がないことを踏まえれば、パワハラにはあたらない程度の上司とのトラブルと評価できるとして、労災とは認めませんでした。

(5)叱責により適応障害を発症したとの新入社員の主張が労災認定されなかったケース

大淀労基署長事件(大阪地方裁判所判決令和3年8月30日)は、入社後10日程度で出勤しなくなり適応障害との診断を受けた従業員について、発症前に社長が「お前何しに来とんねんて!新卒やろお前!」「何が出来んねんてお前に一体」、「一生懸命やらんかいじゃあ!」などと発言したり、叱責中に近くにあった段ボール箱を蹴り上げるなどの不適切な言動があり、労災認定されるべきかが問題になった事案です。

国は労災を認定せず、従業員は国の判断の取り消しを求めて訴訟を起こしました。

しかし、裁判所も、社長の言動は業務指導の範囲を逸脱するものの、それぞれ数分程度の言動にとどまり、翌々日以降は従業員が出勤しなかったことにより叱責がされていないことを踏まえると、心理的負荷の強度はせいぜい「中」であるとして、労災とは認めませんでした。

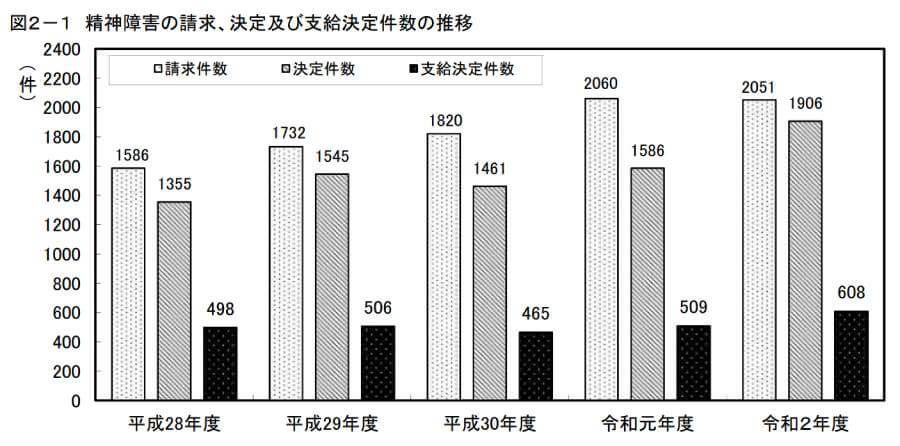

(6)パワハラによる労災認定の現状

厚生労働省の統計によると、精神疾患の労災認定については、以下のように年々労災認定件数が増える傾向にあります。

令和2年度の精神疾患の労災認定は「608件」ですが、このうちパワハラに関連するものは「82件」と公表されています。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000796022.pdf

詳細については、以下も併せてご参照ください。

2,パワハラで労災認定された場合の支給金額

パワハラを理由に精神疾患について労災認定がされた場合は、労災保険から従業員に以下の給付が支給されます。

なお、労災保険の制度内容など全般的な知識について詳しく知りたい方は、以下の記事で解説していますのでこちらをご参照ください。

(1)療養補償給付

「療養補償給付」は、治療に関する給付です。

労災病院や労災保険指定医療機関で治療を受けるときは治療費がかかりません。また、それ以外の医療機関で治療を受けたときは、治療費が労災保険から支給されます。

労災の療養補償給付についてや、労災病院のメリットや手続きについてなどは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)休業補償給付

「休業補償給付」は、仕事を休んだ時の給付です。

休業4日目以降、給付基礎日額の6割相当額が支給されます。あわせて、特別支給金として給付基礎日額の2割相当額が支給されます。

なお、休業3日目までは、待期期間と呼ばれ、休業補償給付は支給されません。

休業補償給付の基礎知識をはじめ、休業補償給付がどのように計算されるか?、またいつからいつまで支給されるか?などについては、以下の記事で具体的に解説していますのでご参照ください。

(3)障害補償等一時金

パワハラによる精神疾患が後遺障害として残った場合は、障害補償等一時金が支給されます。

精神疾患の後遺障害は、通常、9級、12級、14級の3段階に分けて等級が認定され、その程度に応じた以下の金銭が支給されます。

- 9級の場合:給付基礎日額の391日分

- 12級の場合:給付基礎日額の156日分

- 14級の場合:給付基礎日額の56日分

あわせて後遺障害の程度に応じた特別支給金が支給されます。

労災における後遺障害に関しては、等級認定や金額、具体的な手続きなど以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

3,精神疾患で労災認定された場合の傷病手当金の扱い

精神疾患が私傷病であれば、従業員は就業できない期間中、健康保険から傷病手当金を受給することが通常です。

これに対して、精神疾患が労災であれば、従業員は就業できない期間中、労災保険から休業補償給付を受けることになります。

このように「私傷病であれば傷病手当金、労災であれば休業補償給付」となります。

(1)傷病手当金を受給中に労災が認定された場合の扱い

精神疾患についての労災認定には6か月程度の期間がかかることが通常です。

従業員は傷病手当金の支給を受けていても労災申請することは可能ですし、労災申請後、結果を待っている間も傷病手当金の支給を受けることが可能です。

ただし、労災が認定された場合は、傷病手当金は受給できないので、健康保険組合にすでに受け取った傷病手当金を返金することが必要になります。

つまり、二重取りは認められていません。

4,パワハラを理由に精神疾患で労災認定された場合の会社のデメリット

パワハラを理由に精神疾患について労災認定された場合の会社側の主なデメリットは以下のとおりです。

(1)従業員から慰謝料などの請求を受ける可能性がある

労働基準監督署の調査の結果、パワハラがあったとして労災認定された場合、労災保険からは、前述の通り、治療費や休業補償、後遺症に対する補償等が支給されますが、慰謝料は支給されません。

そのため、会社は、労災認定を受けた従業員から、会社の安全配慮義務違反等を根拠に、慰謝料等の損害賠償請求を受ける可能性があります。

労災認定された場合の慰謝料や損害賠償額の計算については、複雑なルールがあります。以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:労災事故がおきたときの慰謝料、見舞金の必要知識まとめ

▶参考情報:労災の損害賠償請求の算定方法をわかりやすく解説!

労災認定はあくまで行政庁の判断です。従業員からの損害賠償請求については、別途裁判所で判断を求めることも可能です。

労災認定された事案についても、裁判所で、会社の安全配慮義務違反を認めず、会社の損害賠償責任なしと判断された事例が少数ですが存在します。

(2)休業補償が必要となる可能性がある

多くの企業の就業規則で私傷病休職期間中は無給とされています。

そのため、精神疾患が労災でなく私傷病であれば、会社から従業員に休業補償を支払う必要はないのが原則です。従業員は健康保険の傷病手当金を受給することができます。

しかし、精神疾患が労災であれば、従業員が休業しなければならないことについて、会社に責任が認められることが通常です。

この場合、労災から休業補償給付がでますが、給与の額には足りませんので、給与との差額分は会社から従業員に会社の負担で補償しなければならないことが原則となります。

この休業補償の会社負担分については、裁判例の状況がやや複雑です。以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)従業員の解雇が制限される可能性がある

精神疾患が労災でなく私傷病であれば、通常は、就業規則の私傷病休職制度を適用して休職を命じ、休職期間満了前に復職可となれば復職を認め、休職期間満了までに復職できなければ雇用を終了することが通常です。

私傷病休職制度については以下をご参照ください。

しかし、従業員の精神疾患がパワハラによるものとして労災認定された場合は、私傷病休職制度を適用することは裁判例上、認められていません。

その結果、従業員が休職期間満了までに復職できない場合も、雇用を終了することはできないことになります。

会社は従業員が精神疾患で就業できなくても休業補償をしながら雇用を継続しなければならず、治療開始後3年が経過しても治療が終わらないときに従業員の平均賃金の1200日分を支払うことによってはじめて解雇することが認められることになります。

これは打切補償と呼ばれる労働基準法上のルールです。労災で休業中の従業員の解雇や打切補償については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

以上が原則ですが、労災認定はあくまで行政庁の判断であり、従業員の解雇について訴訟に発展した場合は、別途裁判所で精神疾患がパワハラによるものかどうかについて判断を求めることも可能です。

パワハラ起因の精神疾患として労災認定された事案についても、裁判所では精神疾患はパワハラによるものではないとして、私傷病として扱い、休職期間満了による退職扱いを認めた裁判例も少数ですが存在します。

参考裁判例:

東京地方裁判所判決 平成30年7月30日(共立メンテナンス事件)

東京地方裁判所判決平成30年7月30日(共立メンテナンス事件)は、上司が部下の仕事ぶりを非難して腕をつかんで前後に揺さぶるなどし、さらに客室で壁に部下の身体を押しつけるなどの暴行を加え、その直後に部下が適応障害と診断された事案です。

労働基準監督署長は適応障害を労災と認定しました。

しかし、裁判所は、精神障害を発病するほど強度の暴行ではないとして、適応障害を業務起因とは認めず、会社が休職期間満了により自動退職とした扱いを有効と判断しています。

(4)報道などにより社会からの批判を受けることがある

自社が有名企業や大企業の場合は、パワハラを理由とする労災認定が報道され、社会的非難を浴びることがあります。

労災認定された場合に会社が受ける影響については、以下でさらに詳しく解説していますので、ご参照ください。

5,パワハラで労災申請を受けた場合の企業側の対応

では、従業員からパワハラを理由に精神疾患についての労災申請があった場合、企業としてはどのように対応するべきなのでしょうか?

以下で見ていきたいと思います。

(1)会社には助力義務がある

従業員からパワハラを理由に労災申請を希望するときで、従業員が自分で手続をすることが難しい場合、会社には「助力義務」があります。

不合理に申請への協力を拒絶することは、助力義務に違反します。

労災保険法施行規則23条1項には、以下の通り定められています。

「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」

・参照元:労災保険法施行規則の条文はこちら

(2)事業主証明は慎重に行う

労災保険の給付請求書には、「事業主証明欄」が設けられています。

これは、給付請求書に記載された「災害の原因及び発生状況」などが真実であることを事業主が証明する欄です。

これについても、会社の認識通りの事実が書かれているのであれば、会社は証明をする義務があります。

この証明義務は労災保険法施行規則第23条2項に明記されています。

しかし、会社のパワハラについての調査の結果、「災害の原因及び発生状況」に記載されている内容について会社として疑問があるのであれば、証明してはいけません。

被害者が主張しているパワハラ行為を確認できなかった場合などがこれにあたります。

被害者が主張している事実に疑問があるのに、事業主証明欄を訂正しないで、そのまま会社として証明の署名、捺印をすると、「災害の原因及び発生状況」に書かれている内容を会社が認めたことになってしまいますので、注意してください。

(3)事実関係の調査を行い、意見申出制度を利用する

会社としては、パワハラの被害申告を受けた段階で、パワハラの有無についての事実調査を行うことが必要です。

調査は法律上の義務です。

パワハラの調査方法については以下をご参照ください。

そのうえで、会社の調査の結果、パワハラがなかったと考えられるときや、従業員の精神疾患について業務以外の理由があると考えられるときは、「意見申出制度」を利用して、労働基準監督署に会社の調査結果を伝えていくことが重要になります。

労災保険法施行規則の23条の2に事業主の意見申出についての規定が設けられており、この制度を利用することで、会社の見解を労働基準監督署の労災調査に反映させていくことができます。

また、パワハラの労災認定では、労働基準監督署による聞き取り調査が行われます。

この労働基準監督署の調査の中で、会社の主張を労働基準監督署に伝えていくことも重要になります。

労働基準監督署による聞き取り調査については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(4)【参考】従業員の労災申請について

以上のように会社には助力義務が生じる場合がありますが、法律の原則としては、労災の請求は従業員が労働基準監督署長に行うこととされています。

そのため、従業員が会社を通じて労災申請するのではなく、自分で直接、請求書を労働基準監督署に持ち込むなどして労災申請がされることもあります。

労災申請には大きく分けて、「療養給付の請求」、「休業給付の請求」、「障害給付の請求」などがあり、それぞれ個別に請求書を作成する必要があります。

労災の請求手続の詳細は以下をご参照ください。

また、労災申請を従業員が希望した際の会社の対応については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧下さい。

6,パワハラに関する労災について弁護士に相談したい方はこちら(使用者側)

ここまでパワハラによる精神疾患の労災認定基準や、労災からの支給金額、会社からの補償、労災申請があった場合の会社側の対応のポイントについてご説明しました。

パワハラの被害申告を受けた場合は、会社として適切な調査を行い、その調査結果をもとに、労働基準監督署に対して自社の見解を伝えていくことが重要になります。

調査を労働基準監督署まかせにするべきではありません。自社で対応が難しい場合は、専門家の力を借りて、これらの対応をすすめる必要があります。

筆者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所でも、パワハラによる精神疾患を主張する労災申請への対応について、企業の担当者の方から以下のようなご相談を承っております。

- パワハラの事実関係調査についてのご相談

- 会社の立場で見解を労働基準監督署に伝える意見申出書面提出のご相談

- 労働基準監督署に提出する使用者報告書の作成や提出資料の準備についてのご相談

- 労働基準監督署からの聞き取り調査への対応のご相談

- 労災認定後の従業員との交渉のご相談

ご相談が遅れてしまうとできる対応が限られてしまいますので、ご不安がある場合は早めのご相談をおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の労務トラブルに強い弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税

- 弁護士名義での意見申出書面提出:15万円+税~

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

パワハラによる労災に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

8,パワハラによる労災など労働問題に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

パワハラによる労災など労働問題に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2023年1月18日

記事作成弁護士:西川 暢春

06-6539-8587

06-6539-8587