解雇にはいくつかの種類がありますが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

「社内の問題社員に辞めてもらいたい」、「病気で業務に復帰できない従業員を解雇する必要がある」、「業績悪化のため整理解雇をしたい」など解雇を検討する場面は様々です。

しかし、本当に解雇しても問題ないのか、後にトラブルに発展しないかなど、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。解雇は、企業側から一方的に労働者との契約を終了するものであるため、労働者とトラブルになることも少なくありません。

このようなリスクを避けるためにも、解雇の種類やそのリスクについてしっかりと理解しておくことが大切です。

この記事では、解雇について種類ごとに詳しく説明し、そのリスクについて分かりやすく解説いたします。この記事を最後まで読めば、解雇の種類と種類ごとの手続、不当解雇と判断されないために気を付けるべき点について分かるはずです。

それでは見ていきましょう。

なお、解雇の種類をはじめとする解雇の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

裁判例上、解雇には厳しい制約が課されており、従業員に問題があった場合であっても、十分な指導や懲戒処分によっても改まらなかったことが立証されない限り、不当解雇と判断する例が多くなっています。不当解雇と判断されてしまうと、多額の金額の支払いだけでなく、その従業員を引き続き雇用しなければならない可能性もあります。

不当解雇の基礎知識について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

▶参考情報:不当解雇とは?正当な解雇との違いを例をあげて弁護士が解説

そうならないためにも、解雇を検討している段階で、労働問題に強い弁護士に相談することが大切です。

解雇後の相談では遅いことも多いため、解雇を検討しなければならない場面では必ず解雇の前にご相談いただきますようにお願い致します。従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性や弁護士費用などについては、以下の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に強い弁護士へのご相談は以下もご参照ください。

▶参考情報:問題社員対応に強い弁護士への相談サービスはこちら

▼解雇など労働問題に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,解雇の種類とは?

解雇の種類には、大きく分けて、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。普通解雇は能力不足や病気による就業不能の場面が典型例であるのに対し、懲戒解雇は犯罪行為があった場合等の解雇が典型例です。一方、整理解雇は経営難などにより従業員を減らす必要が生じた場合の解雇です。さらに懲戒解雇に類似するものとして諭旨解雇があります。

以下で見ていきたいと思います。

2,就業規則における解雇の種類

解雇をするときは、自社の就業規則にどのような種類の解雇が定められているのかを確認する必要があります。また、解雇の理由が就業規則における解雇事由に該当しているか否かを確認する必要があります。

これは、特に懲戒解雇や諭旨解雇については、判例上、就業規則に定めがなければ行うことができず、また、就業規則に定められた懲戒解雇や諭旨解雇の事由に該当しなければ行うことができないとされているためです(最高裁判所 平成15年10月10日判決 フジ興産事件)。

また、普通解雇についても、就業規則に定められた解雇事由に限定されないとした裁判例(ウエストミンスター銀行事件)がある一方で、解雇事由については労働基準法89条3号により就業規則で定めることが求められていること等を踏まえ、就業規則に定められた解雇事由に該当しなければ普通解雇できないとする立場(限定列挙説)も有力であり、就業規則における解雇事由に該当するか否かの確認が必要です。

以下では、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇・諭旨解雇について、厚生労働省のモデル就業規則ではどのような規定がおかれているかを紹介します。

(1)就業規則における普通解雇の規定

厚生労働省のモデル就業規則では、普通解雇について以下のように定められています。

▶参考:厚生労働省のモデル就業規則の規定例(解雇)

第51条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。

② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。

③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。

④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。

⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格 であると認められたとき。

⑥ 第66条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。

⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業 の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。

⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第65条第1項第4号に定める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。

① 日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

② 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

③ 試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)

4 第1項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

・引用元:厚生労働省のモデル就業規則より(pdf)

このように、普通解雇の規定は、解雇事由を列挙したうえで、30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当の支払いのいずれかの手続をとることを定めることが通常です。

解雇予告や解雇予告手当についての解説は以下をご参照ください。

▶参考情報:解雇予告とは?わかりやすく徹底解説

ただし、注意点として、企業が就業規則に規定された解雇事由に該当すると判断して解雇した場合であっても、後に従業員から不当解雇だと主張して訴訟を起こされることがあります。

その場合、裁判では「企業が主張する解雇事由が本当にあるか」だけでなく、「就業規則で定める解雇事由に該当するとしても、解雇権濫用にあたらないか」が争われることになります。

解雇権濫用については、労働契約法第16条が以下の通り定めています。

▶参考:労働契約法第16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

・参照元:「労働契約法第16条」の条文はこちら

就業規則で定める解雇事由に該当したとしても、この解雇権濫用に該当すると判断された場合は、解雇は無効と判断され、企業側が敗訴することになることに注意が必要です。

(2)就業規則における整理解雇の規定

整理解雇は、普通解雇の1場面として位置づけられます。そのため、「整理解雇」という文言が就業規則に出てくるわけではなく、通常は、普通解雇の条文で解雇事由の1つとして、整理解雇も定められています。

上記のモデル就業規則の条文では、第1項⑦の以下の部分がこれに該当します。

ただし、整理解雇についても普通解雇と同じように、解雇権濫用法理が適用されます。

そのため、就業規則で定める解雇事由に該当したとしても、解雇権濫用に該当すると判断された場合は、解雇は無効と判断され、企業側が敗訴することになることに注意が必要です。

整理解雇は、企業の都合によって労働者を解雇する場面であり、解雇の中でも特に厳しい審査がされることになります。

(3)就業規則における諭旨解雇・懲戒解雇の規定

諭旨解雇や懲戒解雇は、普通解雇とは法的な性質が全く異なるものであり、就業規則でも普通解雇とは別に条文がおかれます。

厚生労働省のモデル就業規則では、第66条の2項として以下の規定がおかれています。

▶参考:厚生労働省のモデル就業規則の規定例

2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第51条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。

② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわた って注意を受けても改めなかったとき。

④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。

⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。

⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。

⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。

⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。

⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。

⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは供応を受けたとき。

⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。

⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。

⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

・引用元:厚生労働省のモデル就業規則より(pdf)

懲戒処分は、就業規則に規定がない場合は行うことはできず、懲戒処分の種類および程度に関する事項を定めておく必要があります(労働基準法第89条9号)。

懲戒処分に関して、法律上おさえておくべきルールや実施する際の手続の流れなどは、以下の記事で詳しくは解説していますのであわせてご参照ください。

そして、このことは諭旨解雇や懲戒解雇にもあてはまります。

そして、就業規則で定められている諭旨解雇や懲戒解雇の事由に該当しない場合は、諭旨解雇や懲戒解雇をすることはできません。

最高裁判所平成15年10月10日判決(フジ興産事件)で、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」として、この点が判示されています。

そのため、懲戒処分の諭旨解雇および懲戒解雇を行う際については、就業規則に定めてある諭旨解雇事由、懲戒解雇事由をよく確認することが大切です。

以下では、普通解雇、整理解雇、諭旨解雇・懲戒解雇について、順番に詳しく見ていきたいと思います。

3,普通解雇について

普通解雇は、「従業員の能力不足や協調性の欠如、就業規則違反、病気による就業不能等の理由で行われる解雇」のことをいいます。

懲戒処分としての解雇ではないという点で、諭旨解雇や懲戒解雇とは異なります。

(1)解雇理由について

普通解雇の場合に考えられる解雇理由は、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 1.病気やけがによる就業不能

- 2.能力不足、成績不良

- 3.協調性の欠如

- 4.頻繁な遅刻や欠勤

- 5.業務命令に対する違反

ただし、就業規則の解雇事由に該当するからと言って、解雇が有効になるわけではないことは既にご説明した通りです。

(2)普通解雇の要件について

有効な普通解雇を行うためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 1.解雇に客観的に合理的な理由があり、かつ、解雇が社会通念上相当であると認められること

- 2.法律により解雇が制限される場面に該当しないこと

- 3.原則として30日前に解雇予告するか、または30日分の解雇予告手当の支払いをすること

- 4.従業員に普通解雇を通知すること

このうち、裁判で最も問題になる要件が「1.解雇に客観的に合理的な理由があり、かつ、解雇が社会通念上相当であると認められること」の要件です。

「1」の要件の前半の「客観的に合理的な理由があり」は、客観的にみて解雇事由に該当するかどうかを判断するものであり、後半の「社会通念上相当である」は、解雇の個別事情(例えば解雇の前に指導や懲戒処分等が経られているかや、解雇の前に話し合いがもたれるなどして適正な手続が踏まれているか)を踏まえて解雇が相当といえるかを判断するものです。

裁判例では、企業側は解雇の手段をとる前に、解雇を回避する手段を尽くすことが求められ、解雇が真に避けられない場合に初めて最後の手段として解雇が認められる傾向にあります。

例えば、問題行動を繰り返す従業員に対しては、十分に指導、必要な場合は懲戒処分などを行い、それでも改善の余地がないと認められた場合に解雇すべきとしています。

この時、「十分な指導」について、どの程度であれば十分な指導と言えるのかは明確に規定があるわけではなく、裁判所が判断します。企業としては、適切な指導を行っても改善がされなかったことについて、証拠等を確保しておくことが非常に重要です。

以下では、能力不足による解雇が有効と認められた裁判例をご紹介いたします。

裁判例:

東京高等裁判所判決 平成27年4月16日(海空運健康保険組合事件)

事件の概要

海空運健康保険組合が、職員の能力不足を理由に解雇したことに対し、本件解雇は無効であるとして提訴した事件です。

当該職員は、業務においてミスを多発し、その結果遅れが生じていたため他の職員がサポートせざるを得ず、全体の業務に支障をきたしてるという状態でした。

裁判所の判断

裁判所は、組合が当該職員に対して度重なる指導を行い、その後に配置転換を行ったものの、それでも改善の兆しが見られなかったことから、組合は解雇以前に雇用を継続するために最大限の努力をしたと認められ、解雇は有効と判断されました。

なお、「2」の「法律により解雇が制限される場面に該当しないこと」については、例えば、労働基準法第19条により、従業員が業務上の傷病による療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇が原則として禁止されています。

また、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇も原則として禁止されています。

(3)普通解雇の手順

普通解雇を行う際は、一般的に以下の手順で進めていきます。

- 1.解雇についての事実関係を調査し、解雇理由を特定する

- 2.解雇を選択することが権利濫用にあたらないか、弁護士等に相談して検討する

- 3.社内で解雇の方針を共有する

- 4.予告解雇か即日解雇かを決定する

- 5.解雇通知書を準備する

- 6.従業員に解雇を伝える

- 7.解雇後の退職手続きを行う

普通解雇については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

4,懲戒解雇について

懲戒解雇は、懲戒処分のひとつであり、最も重い懲戒処分です。従業員の規律違反に対する制裁として行われる解雇をいい、この点で能力不足や病気による就業不能も解雇理由となりうる普通解雇とは大きく異なります。

懲戒解雇の場合、退職金が減額、または不支給となることを定めている企業も多いです。

また、「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には労働基準監督署長の認定を受けたうえで解雇の予告を不要とする制度が設けられており、懲戒解雇の場合にこの制度が利用されることもあります(除外認定制度/労働基準法第20条1項但書)。その場合、予告なく解雇しても、解雇予告手当は支払われません。

▶参考情報:「除外認定制度/労働基準法第20条1項但書」について詳しくは以下の記事をご参照ください。

これらの点から、懲戒解雇は普通解雇に比べても労働者に不利益が大きいため、懲戒解雇は、特に重大な規律違反行為があった場合で、かつ、企業に損害を発生させたり、企業秩序を害する程度が大きかった場合にのみ認められます。

懲戒解雇を行う際には、これらの点を慎重に検討をする必要があります。

(1)解雇理由について

懲戒解雇には、「従業員全員に、懲戒解雇の原因となったセクハラ、パワハラ、横領などの規律違反行為に対して企業として厳しく対処することを明確に示し、企業秩序を指示する目的」があります。

懲戒解雇を行う際の典型的な解雇理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- 1.業務上横領や金銭的な不正行為

- 2.転勤の拒否など重要な業務命令の拒否

- 3.無断欠勤

- 4.セクハラやパワハラといったハラスメント行為

- 5.経歴詐称

ここでも、従業員の問題となった行動が、就業規則の懲戒解雇事由に該当することを確認する必要があります。

ただし、就業規則の懲戒解雇事由に該当するからと言って、懲戒解雇が有効になるわけではないことは既にご説明した通りです。

(2)懲戒解雇の要件

懲戒解雇が有効と認められるための要件は、以下の通りです。

- 1.懲戒解雇について就業規則で定められていること

- 2.労働者の行為が就業規則の懲戒解雇事由に該当すること

- 3.懲戒解雇が、問題となった行為の程度や頻度、労働者における過去の懲戒処分の経歴等を考慮しても相当だと判断できること

- 4.正しい手順を踏んでいること

- 5.法律により解雇が制限される場面に該当しないこと

- 6.原則として30日前に解雇予告するか、または30日分の解雇予告手当の支払いをすること(ただし、除外認定制度により認定をうけたときは不要)

- 7.従業員に懲戒解雇を通知すること

裁判例では、例えば相当程度の業務命令違反があったケースでも、過去に懲戒歴がなく、企業に発生させた損害の程度も大きくない場合は、懲戒解雇は重すぎるとして無効と判断される傾向にあります。

また、懲戒処分の手続において、弁明の機会を与えなかったなどの不備があった場合にも、不当解雇と判断される可能性があることに注意が必要です。

これは就業規則に弁明の機会の付与について規定がない場合でも同じです。

以下では、正しい手順に沿って行われた懲戒解雇が有効と判断された裁判例をご紹介いたします。

裁判例:

東京地方裁判所判決 令和2年6月25日

事件の概要

貴金属の卸売り等を事業とする会社において、従業員が子会社に対して、実際には発生していないインストラクター代等を支払わせ、その金銭の一部を自分のものにしていたことが判明した事案です。

当該従業員の代金の上乗せ行為によって、子会社には7000万円を越える損害が発生していました。企業は、この従業員を懲戒解雇としましたが、従業員は、この懲戒解雇が無効であるとして訴訟を提起しました。

裁判所の判断

裁判所は、従業員の行為は、その重大な損害を鑑みれば企業秩序違反の程度は重大なものというべきであるとしました。

また、企業は懲戒処分にあたって、従業員に事情聴取をして弁明の機会を与え、懲罰委員会による決定を経てされたものであることから、相当な手続きを経ているとして、合理的な理由を欠くとは言えず、社会通念上相当であるとして、懲戒解雇を有効と判断しました。

(3)懲戒解雇の手順

懲戒解雇を行う際は、以下の手順を踏む必要があります。

- 1.問題行動について十分な社内調査を行い、証拠を確保する

- 2.就業規則の懲戒解雇事由に該当するか、該当するとしても懲戒解雇を選択することが権利濫用にあたらないか、弁護士等に相談して検討する

- 3.社内で懲戒解雇の方針を共有する

- 4.就業規則上の手続きを確認する

- 5.本人に弁明の機会を与える

- 6.懲戒解雇通知書を交付する

懲戒解雇については、以下の記事で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。

5,諭旨解雇について

諭旨解雇とは、「従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分」のことです。

懲戒解雇に次いで重い懲戒処分であり、諭旨解雇処分をうけても従業員が退職届の提出を拒む場合は、懲戒解雇にすすむことが通常です。

懲戒解雇では、退職金が減給されたり全額不支給になる場合があるのに対して、諭旨解雇の場合は、自己都合退職の時と同様の額の退職金が支給されるのが一般的です。

この点で、諭旨解雇は、懲戒解雇にすすむ前の最後の救済措置と言えます。

解雇理由や有効と認められるための要件については、「4,懲戒解雇について」で前述した懲戒解雇の要件と同様です。

諭旨解雇を行い、懲戒処分通知書を交付する際は、退職届の提出期限を記載する必要があります。この期限を過ぎても提出がない場合は、懲戒解雇に進むことになります。

諭旨解雇についての詳しい解説は、以下の記事をご参照ください。

6,整理解雇について

整理解雇とは、「余剰人員の削減を目的とする解雇」のことです。

整理解雇も普通解雇の1種ですが、経営状況の悪化や不採算事業の整理などの企業側の事情による解雇という点で、従業員側の問題を理由とする他の普通解雇事由と区別されます。

(1)解雇理由について

整理解雇は、経営状況の悪化や不採算事業の整理のために人員削減の必要がある際になされる解雇です。

(2)整理解雇の要件

整理解雇の有効性の判断として、以下の4要素が考慮されることが通常であり、整理解雇の4要素と呼ばれます。

「4要件」ではなく「4要素」としているのは、全ての要件に該当する必要があるわけではなく、4つの要素を総合的に考慮して判断するためです。

- 1.人員削減の必要性

- 2.解雇回避努力をしたか

- 3.被解雇者選定の合理性

- 4.手続きの相当性

1,人員削減の必要性

整理解雇を行う際は、まず人員削減の必要性が認められる必要があります。ただし、これは必ずしも赤字になる見込みである必要があるとされているわけではなく、また、人員削減をしないと企業存続の危機といったレベルまでを常に求められるわけではありません。

人員削減の必要性については、裁判所は、基本的には経営者の判断を尊重する傾向にあります。

しかし、整理解雇をしているにもかかわらず新規採用をしていたり、整理解雇後に残った従業員に高額の賞与を支給しているなどの矛盾した行動を企業が取っているような場合は、不当解雇と判断される危険があります。

2,解雇回避努力をしたか

人員の削減がある場合でも、まずは解雇以外の手段を検討しあらゆる手を尽くす事が求められます。

解雇以外の手段については、例えば、非正規雇用者の雇止めや、役員報酬の削減、残業の禁止、希望退職の募集などが考えられます。

これらの手を尽くし、それでも無理だった場合に最後の手段として整理解雇がなされるべきであるとされています。

希望退職の募集については以下で解説していますのでご参照ください。

3,被解雇者選定の合理性

整理解雇は企業側の都合による解雇であるため、企業から恣意的に従業員を選んで解雇することは認められていません。

解雇対象者の合理的な選定基準を定めたうえで、それに従って解雇対象者を選ぶことが必要です。

例えば、日頃から人事考課を行っていない企業において、態度が悪い、能力がないといった理由で整理解雇の対象者とすることは、抽象的であり合理性が認められません。

一方で、人事考課結果に基づいて解雇対象者を選定する場合や、年齢を基準に解雇対象者を選定する場合は、人選に合理性が認められやすい傾向にあります。

4,手続きの相当性

企業は、整理解雇の手続きにおいて、従業員に対して十分に説明し、誠実に協議をすることが必要です。

この協議では従業員に対して、なぜ解雇が必要なのか、どのくらいの規模でいつ行われるかなどを説明します。また、解雇対象者の選定方法や解雇の時期についても協議が必要です。

以下では、企業側の解雇回避努力が認められず解雇が無効と判断された裁判例をご紹介いたします。

1.アイレックス事件(横浜地方裁判所判決 平成18年9月26日)

●事件の概要:

製造販売を事業とする会社が、経営悪化を理由に整理解雇を行ったことについて、従業員が無効であるとして提訴した事件です。

このとき、会社は当該従業員に対して能力不足が理由と説明していました。

●裁判所の判断:

裁判所は、会社の経営悪化による人員削減の必要性は認めたものの、希望退職や、臨時社員の削減がなされていなかったこと、別の部署への異動などがなされていなかったことら、解雇回避努力が不十分であるとしました。

また、会社は当該従業員に対して、整理解雇であることを伝えておらず、十分に説明がなされていないことから、解雇権濫用にあたるとして当該整理解雇は無効であると判断しました。

(3)整理解雇の手順

整理解雇については通常、以下の手順を踏むことになります。

- 1.派遣社員や契約社員の削減、希望退職者の募集を行うなど解雇回避努力を尽くす

- 2.会社内部で整理解雇の方針を決定する

- 3.従業員や労働組合と、解雇対象者の選定方法、解雇の時期、方法、解雇人数等を協議する

- 4.整理解雇を実行する

- 5.解雇後の事務手続きを正しく行う

整理解雇については以下の記事や動画で詳しくご説明しておりますので、ご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が「整理解雇の正しい進め方!謝ると1000万超の敗訴リスク!」を詳しく解説中!

7,試用期間中に解雇することは可能か?

試用期間とは「企業が、労働者を本採用をするかどうかを判断するために設けられた期間」を指します。

試用期間中は「解約権留保付雇用契約」と解釈されることが多く、企業と労働者の間に労働契約が成立しているものの、雇用が適当でない事情が後で判明した場合に備えて企業が解約権を留保している、という状態になります。

そのため、企業が留保した解約権を行使して試用期間中に従業員を解雇することは可能ですが、試用期間中だからといって容易に解雇できるわけではなく、ここでも解雇が権利濫用にあたる場合は無効とされます。

(1)試用期間中の解雇における正当な理由

試用期間中の解雇における正当な理由としては、以下のものが考えられます。

- 病気や怪我によって就労が難しいとき

- 勤務態度が著しく悪いとき

- 遅刻や欠勤を頻繁に繰り返すとき

- 雇用契約において予定されていた能力がなかったとき

- 経歴を詐称していたとき

ただし、これらに該当する場合においても、解雇権濫用とならないか慎重に検討することが必要です。

例えば、新卒の従業員が能力不足であった場合に、試用期間中だからといって短期間で解雇してしまうのは、通常は不当解雇と判断されます。初めから仕事ができないのは当たり前なので、ある程度長い目で、しっかりと指導をすることが大切です。

また、勤務態度が悪い場合でも、その問題行動に対してきちんと指導を行い、それでも反抗したり改善が見られない場合に解雇を検討すべきです。

また、解雇後に従業員から訴訟を起こされた場合は、十分な指導をしたことを証明する必要があるため、指導をしたことの証拠を事前に確保しておくことも非常に重要です。

試用期間中の解雇における具体的な注意点は以下の通りです。

- 注意点1:新卒採用者や未経験者について能力不足を理由に解雇していないか。

- 注意点2:仕事のプロセスに問題がないのに結果が不出来だったことのみを理由に解雇していないか。

- 注意点3:必要な指導を行わないまま適性がないとして解雇していないか。

試用期間中の解雇における注意点については、以下の記事で詳しくご説明しておりますのでご参照ください。

(2)試用期間中の解雇の進め方

試用期間中の解雇は、その時期によって手順が異なります。

試用開始から14日以内に解雇する場合は、即時解雇が可能で、予告期間は必要ではないとされています。(労働基準法第21条4号)

一方で、試用開始日から14日以上経過している場合は、30日以上前の予告か、解雇予告手当の支払いをする必要があります(労働基準法第20条1項)。

▶参考情報:「労働基準法21条4号」や「労働基準法第20条1項」の条文は以下をご覧ください。

8,解雇した場合、失業保険は会社都合になるか?

解雇した場合の失業保険(雇用保険)における扱いについても見ていきたいと思います。

(1)基本的に解雇は会社都合退職となる

通常、解雇されて退職する場合は、基本的には「特定受給資格者」(一般にいう会社都合退職)という扱いになります。ただし、労働者の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合については、自己都合退職と同様の扱いを受けます。

特に、懲戒解雇の場合は、労働者自身の重大な問題行動が原因となっているため、自己都合退職と同様の扱いを受ける場合が多い傾向にあります。

▶参考情報:懲戒解雇の場合の失業保険の扱いについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

特定受給資格者にあたるかどうかの判断基準については、厚生労働省から以下の判断基準が公表されていますので、ご参照ください。

(2)会社都合退職のメリット、デメリット

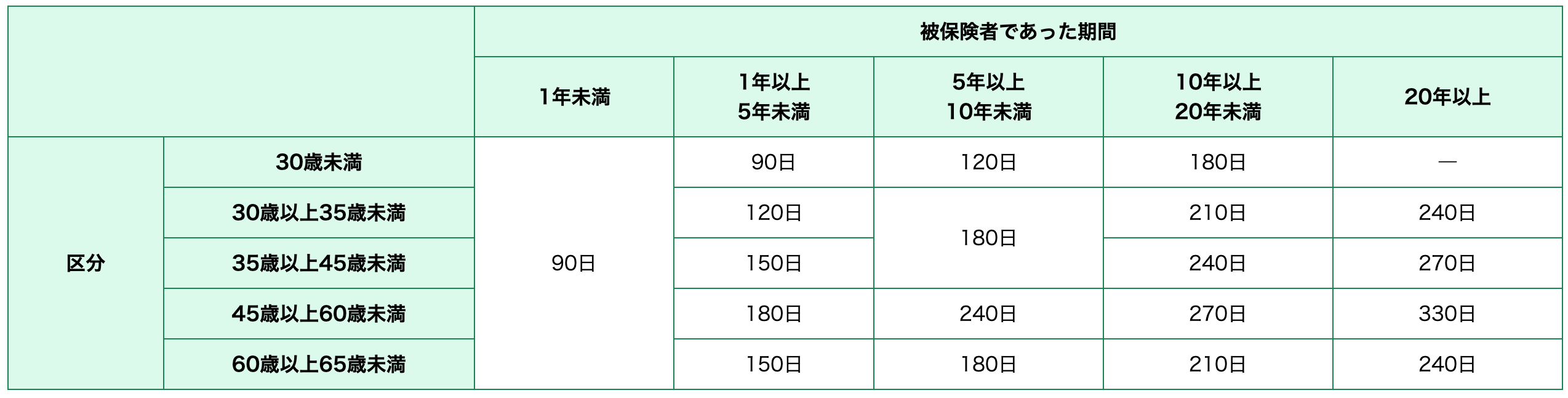

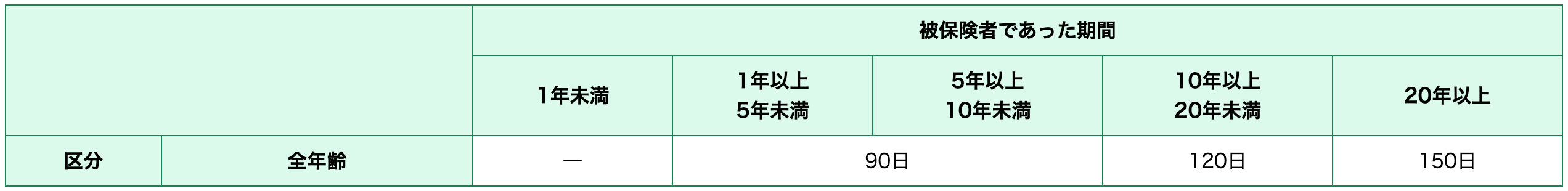

自己都合退職と比べて、会社都合退職(特定受給資格者)の場合は、失業保険において、より早い段階から、より長い期間、基本手当を受給することができます。

会社都合退職の場合、7日後から基本手当の受給対象となるのに対し、自己都合退職の場合は最短でも2か月と7日が経過するまで受給対象とはなりません。

また、受給できる日数も、自己都合退職の場合は最大150日間であるのに対して、会社都合退職の場合は最大で330日間給付を受けることが可能です。

会社都合退職の場合と自己都合退職の場合の失業保険の給付期間については、以下の「参考1」と「参考2」の表を参考にご覧ください。

▶参考1: 会社都合退職(特定受給資格者)の場合の失業保険の給付期間

▶参考2: 自己都合退職の場合の失業保険の給付期間

・引用元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の給付日数」

一方、企業側は、会社都合退職(特定受給資格者)にあたる場合、一定期間、雇用関係の助成金の受給を制限されたり、支給額が減額されることがあります。

この点については、助成金の種類によっても扱いが異なりますので、自社が利用する助成金の支給要件を確認する必要があります。

9,弁護士に相談が必要!就業規則に明示していても解雇できない場合がある

ここまで解雇の種類についてご説明しました。

解雇を検討する際は、就業規則の解雇事由に該当していても、解雇ができない場合があることに十分注意してください。

たとえば、以下のような場合です。

(1)労働契約法に違反する解雇

就業規則の解雇事由に該当している場合でも、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は解雇は無効とされています(労働契約法第16条)。

▶参考情報:「労働契約法第16条」の条文は以下をご覧ください。

(2)労働基準法や育児介護休業法その他の法令に違反する解雇

例えば、産前産後の期間やその後30日間の間に解雇したり、育休を取ったことを理由に解雇することは労働基準法や育児介護休業法に違反し、違法です。

(3)就業規則に明記してある手続きを踏まずに解雇した時

たとえば、懲戒処分について懲戒委員会で審議することが就業規則に定められている場合、懲戒委員会を開かずに懲戒解雇をしてしまうと不当解雇となります。

▶参考情報:懲戒委員会とは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

このように、就業規則に解雇事由を明記している場合であっても不当解雇に該当する場合があります。

特に検討している解雇が、上記「(1)労働契約法に違反する解雇」として、不当解雇でないか否かを自社で判断することは非常に難しいため、解雇を検討する場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。

10,解雇トラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

ここまで解雇の種類について解説いたしました。

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、解雇に関して多くの企業からご相談を受け、サポートを行ってきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますので、解雇のトラブルでお困りの際は、ご参照ください。

▶成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例

▶解雇した従業員から不当解雇であるとして労働審判を起こされ、1か月分の給与相当額の金銭支払いで解決をした事例

▶元従業員からの解雇予告手当、残業代の請求訴訟について全面勝訴した事案

11,解雇に関して咲くやこの花法律事務所の弁護士に相談したい方はこちら

最後に咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介いたします。

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場でのご相談のみをお受けしています。

(1)解雇を検討している際のご相談

裁判で解雇が不当であると判断された場合、企業は解雇の時点にさかのぼって賃金の支払を命じられることになります。

また、解雇後も従業員との雇用契約が継続していることを確認される結果、その後も継続してその労働者を雇用し続けなければならなくなります。

そして、不当解雇にあたるかどうかの判断は非常に難しく、誤解も多いところです。決して自己判断せず、解雇をしてしまう前の段階で弁護士に相談することが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、問題社員対応に精通した弁護士が、解雇した場合にどのようなリスクがあるかを、個別のご相談内容に即して具体的にお答えします。

そのうえで、リスクを減らすために行っておくべき解雇前の証拠収集や、解雇に至るまでの手続について具体的にご提案します。

問題社員トラブルに強い弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

(2)解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

咲くやこの花法律事務所では、解雇した従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も承っています。

問題社員の対応や解雇後のトラブル対応について、解決実績と経験が豊富な弁護士がそろっております。

お困りのことがございましたら、お早目に咲くやこの花法律事務所までご相談ください。

問題社員トラブルに強い弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 弁護士による交渉の着手金:30万円+税程度~

- 弁護士による裁判対応着手金:45万円+税程度~

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、問題社員対応はもちろん、その他の分野についても、いつでも予約なしでご相談いただける、顧問弁護士サービスを提供しております。

顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、普段から労務問題について弁護士にご相談いただき、トラブルに強い企業を作ることができます。

顧問弁護士サービスについては、以下をご参照ください。

12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

解雇など問題社員トラブルに関するご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

13,労働問題に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

問題社員トラブルなど労働問題に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

14,【関連情報】解雇に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「解雇の種類にはどんなものがある?わかりやすい解説」について、わかりやすく解説いたしました。

解雇については、解雇の種類についてはもちろん、実際に従業員を辞めさせたい場面になった際は、解雇ができるかどうかの判断をはじめ、初動からの正しい対応方法など全般的に理解しておく必要があります。

そのため、他にも解雇に関する基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大な解雇トラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する解雇のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

解雇の基礎知識関連のお役立ち記事一覧

・正当な解雇理由とは?15個の理由例ごとに解雇条件・解雇要件を解説

・労働基準法による解雇のルールとは?条文や解雇が認められる理由を解説

・正社員を解雇するには?条件や雇用継続が難しい場合の対応方法を解説

・契約社員を解雇するには?絶対におさえておくべき重要な注意点

解雇方法関連のお役立ち記事一覧

・従業員を即日解雇する場合に会社が必ずおさえておくべき注意点

・解雇予告通知書・解雇通知書とは?書式の書き方などを解説【雛形付き】

解雇後の手続き関連のお役立ち記事一覧

・解雇理由証明書とは?書き方や注意点を記載例付きで解説【サンプル付き】

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2024年8月23日

記事作成弁護士:西川暢春

06-6539-8587

06-6539-8587